От автора. Из всех гвардейских полков в России всегда особо выделялись кавалергарды и конногвардейцы, и именно между этими двумя полками в течение всей истории их существования шло постоянное дружеское соперничество за право считаться самым блестящим гвардейским полком в России.

Однако Конный полк все-таки был первым регулярным кавалерийским полком в русской гвардии, именно с этого полка ведется отсчет существования гвардейской кавалерии в России.

Между тем в исторической литературе, естественно, изданной уже в наше время, можно встретить другие версии. Например, рота драбантов (будущие кавалергарды) была сформирована в 1724 г., а 2-й Ингерманландский драгунский Яна Портеса полк, от которого ведет свою историю лейб-гвардии Кирасирский Её Величества полк, был создан в 1704 г.

Автору представляется, что первым был все-таки Конный полк, т.к. он был сформирован как регулярный лейб-гвардии Конный полк в 1730 г., когда кавалергарды еще не были регулярной частью, а лейб-гвардии Кирасирский не был еще даже в проекте. Это подтверждает и Г.О.Р.Брикс в своей книге "История конницы.Книга II" написанной в 1879г., где он однозначно указывает на лейб-гвардии Конный полк, как на первый гвардейский кавалерийский полк и называет точную дату его создания -31 декабря 1730 года.

О кавалергардах недавно вышел многосерийный документальный фильм, показанный по телевидению, А.И. Талановым написана замечательная книга, ну а о конногвардейцах, не менее знаменитом полку, автор статьи попытался кратко рассказать в данной статье на сайте "Анатомия армии", где планируется постепенно публиковать краткие полковые истории всех частей Русской Армии.

Автор сразу хочет оговориться, что представленный материал не является детальным и всеобъемлющим исследованием, а лишь своеобразной краткой памяткой, освещающей историю создания и службы одного из старейших полков Русской Гвардии, ибо уместить весь имеющийся материал в рамках статьи на сайте не представляется возможным, к тому же до самого серьезного источника - трехтомника "История лейб-гвардии Конного полка", вышедшего в Париже в 1964 году, автору добраться не удалось. …

Лейб-гвардии Конный полк ведет свою историю от Кроншлотского драгунского полка, учрежденного в 1706 г. по Указу Петра Великого.

На базе Кроншлотского полка 21 декабря 1726 г. (все даты в тексте даны по старому стилю) был сформирован Лейб-регимент. В отличие от прочих драгун, Лейб-регимент получил красные отличия и камзолы с золотыми шнурами; снаряжение и вооружение было одинаковое с гвардией; вместо одного пистолета - два, и не было топоров. Лейб-регименту были пожалованы литавры шведской конной гвардии, взятые у них в сражении при Полтаве 8-го июля 1709 г. Шведским гвардейцам эти литавры были пожалованы за победу при Калише в 1702 г.

От автора. Чтобы предвосхитить критику со стороны коллег-униформистов, прошу иметь в виду, что во всей статье униформа даётся без подробностей, т.к. цель статьи рассказать об истории полка, а не его униформы.

В 1730 году российский трон заняла императрица Анна Иоанновна, племянница императора Петра Великого. Будучи все-таки иностранкой, Анна Иоанновна решила создать надежную опору своему трону в своих новых владениях. В ту эпоху дворцовых переворотов решающую роль в "престолонаследии" играла гвардия, а в старых гвардейских полках - Семеновском и Преображенском - новая императрица особой популярностью не пользовалась.

В противовес этим полкам Анна Иоанновна при участии немецких советников приказала учредить два новых гвардейских полка - Измайловский и Конный.

Тридцать первого декабря 1730 г. Лейб-регимент был переформирован в лейб-гвардии Конный полк со всеми гвардейскими правами, и таким образом было положено начало регулярной гвардейской коннице.

Второго октября 1732 г. полк получил окончательный штат: 5 эскадронов по 2 роты в каждом - всего 1423 чел., из них 1111 строевых чинов.

Кроме того, в соответствии с проектом

фельдмаршала Миниха, переформировывавшего

российские вооруженные силы на

западно-европейских манер, кирасирские полки

стали создаваться и в армии. Возникла

своеобразная "мода" на кирасиров, такая же,

как впоследствии мода на гусар, конных егерей,

улан. Для привлечения в кирасирские полки

большего числа охотников, им были предоставлены

(скорее, обещаны) особые льготы:

- освобождение от походов в Персию и Турцию;

- расположение на постоянных квартирах вблизи от

местопребывания Двора или в лучших провинциях

(на Украине);

- жалование более высокое, чем в других полках;

- старшинство в чинах перед остальными полками

(рядовые кирасиры приравнивались к армейским

капралам, и т.д.);

- отмена телесных наказаний.

Примечание Веремеева Ю.Г. Хотелось бы обратить внимание читателя на разницу в типах кавалерийских частей. Кавалерия делилась на тяжелую и легкую.

К тяжелой относились кирасиры и драгуны, к легкой гусары, уланы, конно-егеря, конно-гренадеры. Оба кавалерийских гвардейских полка (Конный и Кавалергардский) по своей сути были кирасирскими, т.е. полками тяжелой кавалерии, и различие между ними было непринципиальное, скорее исторически-традиционное.

Легкие же кавалерийские полки (гусары и уланы) в Русской Армии появились значительно позднее как дань военной моде, поскольку их роль вполне успешно исполняли казачьи полки.

Конным егерям и конногренадерам вообще не повезло. Их то создавали, то ликвидировали, поскольку сами создатели этих разновидностей легкой кавалерии не могли внятно объяснить их отличие от других видов легкой кавалерии.

Ну а гвардия обзавелась собственными полками легкой кавалерии вообще только в XIX веке.

Конногвардейцы имели при обыкновенной форме ту же одежду, что и драгуны, только камзол и штаны были красные); при парадной - колет, подколет и штаны из оленьей кожи, железную полукирасу с медными элементами, палаши на поясной портупее, карабины без штыков с перевязью и по 2 пистолета. Снаряжение и конский убор, как у драгун.

До 1796 г. лейб-гвардии Конный полк был единственным регулярным кавалерийским полком в Русской гвардии. В большинстве источников отмечается, что впервые полк участвовал в боях лишь в 1805 г. Однако это заблуждение. Первое участие в боевых действиях Конный полк принял еще в 1737 г., когда три из десяти рот (так в оригинале - авт.) полка сражались при взятии Очакова и в битве при Ставучанах в ходе Русско-турецкой войны.

Примерно в эти годы полк располагался в казармах под Смольным монастырем, где позднее располагалась Офицерская кавалерийская школа.

Во времена Елизаветы Петровны (имевшей чин полковника Конной гвардии) в Конном полку носили форму, состоявшую из кафтана василькового цвета с красными воротником, обшлагами и подбоем, красных штанов и камзола того же цвета. При этом мундире полагалось носить белый галстук, перчатки с обшлагами и шляпу с золотым галуном.

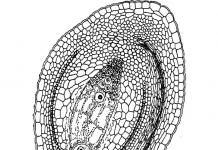

На рисунке офицер лейб-гвардии Конного полка 1742-62гг.

Лейб-гвардии Конный полк комплектовался в те времена офицерами не только за счет выпускников военных школ и Кадетского корпуса.

К нему было применимо все то, что писал по этому вопросу историк Болотов в 1875 г., основываясь на мемуарах XVIII века: "Иногда малейшие дети включались в действительную службу, и чтоб им почти от рождения шло старшинство, и чтоб можно было, через происки, потом самих ребятишек брать в выпуск капитанами. Что же касается до взрослых, то и из них большая часть вовсе не служила, а все жили по домам и либо мотали, вертопрашничали, буянили, либо с собаками по полям только рыскали, да выдумывали моды и разнообразные мотовства; однако, не смотря на то, еще скорее доставали себе либо поручичьи, либо капитанские чины, и, будучи сущими ребятишками и молокососами, выпускаемы в сих чинах в армейские полки, перебивали у действительно служащих линию и старшинство". Было таких офицеров нажаловано столько, что "не знали, куда с ними деваться...". Например, будущий полковник Саблуков поступил на службу в лейб-гвардии Конный полк в 1790 г. унтер-офицером 14-и лет от роду.

Российская гвардия при Елизавете Петровне практически не участвовала в боях, и превратилась в своего рода красивую декорацию монархии, "украшение" балов и торжественных приемов. Одной из причин участия гвардии в убийстве императора Петра III, было его решение отправить гвардию на войну с Данией, заставив тем самым военных дворян послужить своему государству.

Восшедшая на трон в результате переворота Екатерина II всю свою жизнь была вынуждена жить с оглядкой на гвардию, памятуя о её роли в российском "престолонаследии", и даровала гвардии (как и всем дворянам) небывалые льготы и вольности. Ибо русские гвардейцы, также как преторианцы в Риме эпохи империй, в любой момент могли свергнуть неугодившего им монарха, и возвести на престол "подходящую", по их мнению, персону.

Многие фавориты Екатерины II вышли из рядов гвардии. Так, например, князь Григорий Потемкин начинал службу рядовым лейб-гвардии Конного полка…

В начале 1770-х годов Екатерина II пожаловала конногвардейцам поместья в Починковской волости Саранского уезда Пензенской губернии. Здесь расположился полковой конный завод.

Вплоть до 1805 г. лейб-гвардии Конный полк не участвовал в боевых действиях, за исключением чинов полкового конного завода во главе с начальником завода ротмистром Павловым, которые отличились в стычке с пугачевскими мятежниками в 1774 г.

С воцарением императора Павла I, в Русской Армии, и, в частности, в её военной форме, вновь возобладали прусские мотивы, большим поклонником которых являлся Павел Петрович. В первый же день своего восшествия на престол, император ввел новую форму в гвардии, в частности, Конный полк получил, по воспоминаниям Саблукова, "…новый походный мундир коричневого цвета, а вицмундир кирпичного цвета и квакерского покроя". Что касается дисциплины, то "…офицеры гвардии за проступки теперь легко могли быть подвергнуты аресту, и никакие личные или сословные соображения не могли спасти виновного от наказания".

Примечание Веремеева Ю.Г. Читая все это, невозможно отделаться от мысли, что сложившийся в нашей исторической науке образ императора Павла I как дикого тирана, беспредельного самодура, поклонника прусской шагистики, муштры, врага офицеров и изверга над солдатами, любителя плац-парадов, гонителя всего лучшего, что было в Русской Армии и вообще психически ненормального человека, не соответствует истине.

И этот ложный образ создан на основе писаний тех, кто смотрел на свою службу, как на приятное и необременительное времяпревождение. Павел заставил дворян вспомнить их истинное предназначение - служить стране и короне, поставил их в строй, принудил служить, а не развлекаться, очистил армию и гвардию от всего этого никчемного дворянско-бездельного бомонда. Он сделал гвардию тем, чем она и должна быть - охраной священной особы государя императора, кузницей офицерских кадров для армии, наиболее боеспособной частью армии, и лишил гвардейских офицеров, а в их лице высокосветское дворянство возможности превращать царствующих особ в марионеток. Этого ему не простили. А ведь в эти несколько лет своего царствования Павел заложил основы побед Русской Армии в Отечественной войне 1812 года.

После введения новой формы и новой дисциплины, в течение первых нескольких недель около семидесяти офицеров-конногвардейцев оставили полк. Из числа ста тридцати двух офицеров, бывших в Конном полку в 1796 году, всего двое остались в нем до кончины Павла I.

Командиром всей гвардейской кавалерии был назначен граф Пален, он же занял пост инспектора тяжелой кавалерии. В дальнейшем полк был расквартирован в Царском Селе, а командиром был назначен генерал-майор Кожин, сменивший князя Голицына.

От автора. Относительно шефа полка современник тех событий полковник Саблуков упоминает, что шефом был назначен Великий Князь Константин Павлович. Однако в официальной истории полка от 1907 г. говорится, что в 1846 г. в полку состоялся праздник в честь 50-и летнего шефства над полком императора Николая I. Так что в этой путанице еще предстоит разобраться.

Лейб-гвардии Конный полк в

павловскую эпоху имел обмундирование,

вооружение и конный убор по образцу армейских

кирасирских полков. По Воинскому Уставу 1796 г. и

Табелю от 1798 г. кирасирам были положены: колет,

камзол, штаны, сапоги, штибель-манжеты, перчатки,

треугольная шляпа с султаном, плащ, фуражная

шапка, китель, фуфайка, палаш с темляком,

портупея, ташка, кушак, кираса (окрашенная в

черный цвет), карабин, погонная перевязь, лядунка

и пара пистолетов (в конном строю). Колет из

палевой кирзы, с застежкой на крючках, суконный

камзол - короткий, штаны из белой лосины, ботфорты

- высокие, с накладными шпорами.

Лейб-гвардии Конный полк в

павловскую эпоху имел обмундирование,

вооружение и конный убор по образцу армейских

кирасирских полков. По Воинскому Уставу 1796 г. и

Табелю от 1798 г. кирасирам были положены: колет,

камзол, штаны, сапоги, штибель-манжеты, перчатки,

треугольная шляпа с султаном, плащ, фуражная

шапка, китель, фуфайка, палаш с темляком,

портупея, ташка, кушак, кираса (окрашенная в

черный цвет), карабин, погонная перевязь, лядунка

и пара пистолетов (в конном строю). Колет из

палевой кирзы, с застежкой на крючках, суконный

камзол - короткий, штаны из белой лосины, ботфорты

- высокие, с накладными шпорами.

На рисунке: Офицер и кирасир лейб-гвардии Конного полка 1798-1801гг.

Всего в течение почти пятилетнего царствования Павла цвет и покрой мундиров Русской Армии и Гвардии менялся не однократно. Саблуков упоминает, что мундир Конного полка был изменен не менее девяти раз. Для одного из проектов униформы офицеры полка по указанию императора даже ездили в Лондон, чтобы ознакомиться с формой британских гвардейских кирасиров.

В январе 1800 года последовал Указ императора Павла I о переформировании "Кавалергардского корпуса" в кавалерийский полк трехэскадронного состава на общих для всей гвардии основаниях, то есть с набором нижних чинов не только из дворян, но и из других сословий. Для этого Павел I лично отобрал из лейб-гвардии Конного полка 7 унтер-офицеров, 5 трубачей, 249 рядовых и 245 строевых лошадей. Их присоединили к прежним кавалергардам. Так возник Кавалергардский полк.

В феврале 1801 г. лейб-гвардии Конный полк был возвращен из Царского Села и размещен в Петербурге, в доме Гарновского. Генерал-майор Кожин оставил пост командира полка, новым командиром стал генерал-лейтенант Тормасов.

К чести конногвардейцев следует сказать, что из всей гвардии только чины Конного полка не были замешаны в убийстве императора Павла I… Об этом событии, непосредственно затрагивающем историю Конного полка, стоит рассказать чуть подробнее.

Одиннадцатого марта 1801 года эскадрон лейб-гвардии Конного полка, которым командовал полковник Саблуков, должен был выставить караул в Михайловский замок, где проживал император Павел I со всем семейством. Полк имел во дворце внутренний караул, состоявший из 24 рядовых, трех унтер-офицеров и одного трубача. Он находился под командой офицера и был выстроен в комнате, перед кабинетом императора, спиною к ведущей в него двери. Дежурным по караулу в этот день был корнет Андреевский.

Через две комнаты был расположен другой внутренний караул от гренадерского батальона Преображенского полка под командованием подпоручика Марина.

Главный караул во дворе замка (а также наружные часовые) состоял из роты Семеновского Великого Князя Александра Павловича полка.

Ну а за день до этого по совету графа Палена (стоявшего во главе заговора), обвинившего конногвардейцев в "якобинстве", император удалил все эскадроны Конного полка (кроме эскадрона полковника Саблукова) из столицы.

Согласно выработанному заговорщиками плану, сигнал к вторжению во внутренние апартаменты дворца и в самый кабинет императора должен был подать адъютант гренадерского батальона Преображенского полка Аргамаков (старший), которому, в свою очередь, должен был дать сигнал командир кавалергардов генерал граф Уваров, который в качестве доверенного генерал-адъютанта Павла I, был дежурным во дворце в ночь с 11 на 12 марта.

Подпоручик Марин (будущий поэт), командовавший внутренним пехотным караулом, удалил верных императору гренадер Преображенского лейб-батальона.

Верный императору полковник-конногвардеец Саблуков по приказу Великого Князя Константина Павловича также был отозван из дворца и назначен дежурным полковником по полку.

Семеновцы заняли все подходы ко дворцу и все его внутренние коридоры и проходы. Сигнал был подан, пьяные заговорщики (братья Зубовы, генерал Бенигсен и другие) ворвались в комнату императора, а затем Скарятин, офицер лейб-гвардии Измайловского полка, снял висевший над кроватью собственный шарф императора и задушил его.

Когда в комнату ворвались конногвардейцы, было уже поздно…

На следующий день под прикрытием кавалергардов во дворец прибыл Великий Князь Александр Павлович. Нижние чины и офицеры лейб-гвардии Конного полка отказались присягать Александру, но когда им был показан труп Павла, присяга состоялась…

Первые дни после воцарения нового императора офицеры Конного полка держались в стороне и с таким презрением относились к заговорщикам, что произошло несколько столкновений, окончившихся дуэлями.

От автора. Впрочем, ход вышеперечисленных событий, затрагивающих Конный полк, описан по мемуарам упоминавшегося полковника Саблукова. Не ставя под сомнение честь полковника, тем не менее, хочется отметить, что достоверность его мемуаров нельзя не подтвердить, ни опровергнуть. К тому же, мемуары часто пишутся с целью либо обелить себя, либо очернить другого.

Когда вдова Павла I императрица Мария Федоровна обратилась к Александру I с намерением удалиться в Павловск, тот спросил у нее, кого она хотела бы видеть в качестве своей охраны. Императрица отвечала: "Я не выношу вида ни одного из полков, кроме Конной гвардии".

Эскадрон конногвардейцев, отправлявшийся в Павловск, по особому повелению государя, был снабжен новыми чепраками, патронташами и пистолетными кобурами со звездой ордена Св. Андрея Первозванного, имеющей надпись с девизом "За Веру и Верность".

По воспоминаниям полковника Саблукова, "…эта почетная награда, как справедливая дань безукоризненности нашего поведения во время заговора, была дана сначала моему эскадрону, а затем распространена на всю конную гвардию. Кавалергардский полк, принимавший столь деятельное участие в заговоре, был чрезвычайно обижен, что столь видное отличие дано было исключительно нашему полку. Генерал Уваров горько жаловался на это, и тогда государь, в виде примирения, велел дать ту же звезду всем кирасирам и штабу армии, что осталось и до настоящего времени".

Так среди отличий Русской Гвардии появилась "Андреевская звезда".

Первыми словами нового императора были: "При мне все будет как при бабке…".

Примечание Веремеева Ю.Г. И между тем ни один закон Российской империи, принятый Павлом I отменен не был, ни единого армейского правила, введенного Павлом, отменено не было, генералы, выгнанные Павлом, за редким исключением в армию возвращены не были.

Эпоха допавловской вольницы гвардии безвозвратно ушла в прошлое. В царствование Александра I гвардии пришлось блистать не только на балах. Именно на период царствования Александра I пришелся разгар европейских конфликтов, именуемых "Наполеоновскими войнами".

В эти годы лейб-гвардии Конный полк, как и многие другие русские полки, покрыл себя неувядаемой боевой славой.

В 1804-07 г.г. по проекту выдающегося мастера русского классицизма Джакомо Кваренги (1744 - 1817) в Санкт-Петербурге для лейб-гвардии Конного полка был построен Манеж, который является замечательным памятником архитектуры начала ХIХ века. Здание Манежа является одним из крупнейших творений зодчего, создавшего в Петербурге немало известных сооружений (Академия наук, Смольный институт и ряд других). Помощником Кваренги в строительстве Конногвардейского манежа был архитектор Гирш.

По обеим сторонам входа в Манеж со стороны главного фасада были установлены мраморные группы Диоскуров (уменьшенные копии античных скульптур, стоящих перед Квиринальским дворцом в Риме), выполненные из каррарского мрамора скульптором Паоло Трискорни.

Много позже, в 1973 году, в здании бывшего Конногвардейского Манежа было решено организовать Центральный выставочный зал. Внешний облик здания был максимально приближен к первоначальному "кваренгиевскому".

Однако конногвардейцы не успели насладиться новым Манежем, ибо после смотра 10-го августа 1805 г. на Измайловском плацу перед императором Александром I, лейб-гвардии Конный полк выступил во второй в своей истории боевой поход - вместе со всей русской гвардией полк отправился воевать с армией Наполеона в Австрию, тогдашнюю союзницу России.

Внешний вид русской гвардейской тяжелой кавалерии был уже совсем другим, чем при императоре Павле I. Вместо палевых колетов-кафтанов на крючках они имели белые однобортные колеты-куртки с фалдами и на шести пуговицах, вместо шляп - каски из толстой черной кожи с металлическими налобниками и пышными волосяными плюмажами. Штаны из лосиной кожи и ботфорты стали парадной принадлежностью, а в походе гвардейцы носили серые суконные рейтузы на 18 пуговицах с каждого бока и сапоги с мягкими короткими голенищами под ними.

Двадцатого ноября 1805 года конногвардейцы приняли участие в знаменитом сражении при Аустерлице. Все пять эскадронов полка (около 800 всадников) под командованием генерал-майора И.Ф. Янкович-Демириево в начале боя вместе с лейб-гусарами атаковали батальон французской пехоты. Им удалось ворваться в каре и изрубить палашами около 200 человек (насмерть - только 18), остальные пехотинцы разбежались. Кроме того, рядовые 3-го взвода 2-го эскадрона (под командованием поручика Хмелева) Гаврилов, Омельченко, Ушаков и Лазунов сумели захватить почетный трофей - французского батальонного "орла" 4-го линейного полка... Этот трофей герои отвезли Наследнику Цесаревичу, командовавшему гвардейской кирасирской бригадой.

Позднее была написана

картина, изображающая подвиг, которую разместили

в казарме 2-го эскадрона, а штандарт полка

украсила надпись "За взятие неприятельского

знамени под Аустерлицем 20 ноября 1805 г.".

Захваченный трофей хранился в полковой церкви

вплоть до 1917 г.

Позднее была написана

картина, изображающая подвиг, которую разместили

в казарме 2-го эскадрона, а штандарт полка

украсила надпись "За взятие неприятельского

знамени под Аустерлицем 20 ноября 1805 г.".

Захваченный трофей хранился в полковой церкви

вплоть до 1917 г.

Илья Федосеевич Омельченко дослужился до штабс-капитанского чина (так в оригинале - авт.) и умер в 1848 г., будучи начальником полковой Инвалидной команды.

В 1807 г. конногвардейцы снова встретились с французскими кавалеристами и пехотой - ходили в атаки у Гейльсберга и Фридланда.

Сражение у Фридланда в Восточной Пруссии, окончившееся поражением русских войск под командованием Беннигсена, состоялось 2 июля.

Около 8 часов пополудни под огнем 30-и французских орудий, бивших по левому флангу, лейб-гвардии Конный полк устремился в атаку на неприятельскую кавалерию, опрокинул ее и ворвался в порядки следовавшей за нею французской пехоты.

Затем снова показалась французская кавалерия, решившая атаковать конногвардейцев, рубивших вражескую пехоту. Тогда 4-й эскадрон полка под командованием ротмистра князя Вадбольского атаковал и обратил в бегство французскую кавалерию, спася, тем самым, полк, который понес в этом сражении тяжелые потери.

Двадцать седьмого июня 1807 г. в Тильзите был заключен мир, а 11-го августа 1807 г., после пребывания в Бенникайтене и Тильзите, Конный полк возвратился в Петербург.

Однако мир был недолгим. В 1812 г. полумиллионная "Великая армия" императора всех французов вторглась в пределы России…

Во время Отечественной войны 1812 года 4 действующих эскадрона Конного полка состояли в 1-й Западной армии в 1-й кирасирской дивизии генерал-майора Н. И. Депрерадовича. Командовал полком полковник М. А. Арсеньев (после ранения, полученного в Бородинском сражении, был заменен полковником И. С. Леонтьевым).

Запасной эскадрон полка находился в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна в Cводно-кирасирском полку.

6 августа под Полоцком вражеская конная бригада "…была остановлена Cводным полком гвардейских кирасиров. Этот образец отборного войска выступил за пределы обыкновенной отваги, опрокинул конную бригаду и, преследуя ее, овладел 15 батарейными орудиями".

Неприятелем, по свидетельству французского маршала Сен-Сира, участника сражения, "овладел панический страх", причем сам маршал во время этой атаки едва не попал в плен.

Первая бригада 1-й кирасирской дивизии (т.е. Конный и Кавалергардский полки) под командованием генерал-майора И.Е. Шевича участвовала в сражении под Смоленском и у Дорогобужа 12-го августа, находясь в арьергарде всей армии.

Лейб-гвардии Конный полк отличился и в Бородинском сражении 26 сентября 1812 г. во время атаки гвардейской кирасирской бригады у Центральной батареи, вошедшей в историю как батарея Н. Н. Раевского.

Полк вступил в сражение во время третьей атаки французов на батарею. В это время ею уже овладела французская тяжелая кавалерия. Влево и вправо от батареи твердо и мужественно стояли полки 7-й, 11-й и 23-й пехотных дивизий, рядом с пехотой находились сотни всадников, в том числе и русских (драгуны Псковского, Иркутского и Сибирского полков, гусары Сумского и Мариупольского полков).

В три часа дня конногвардейцы и кавалергарды столкнулись с большими силами неприятельской конницы - с кирасирской дивизией Лоржа из корпуса Латур-Мобура. Это столкновение произошло в небольшой лощине. Неприятель наступал в эскадронных колоннах.

Кавалергарды выстроили фронт, а конногвардейцы поддерживали их с фланга. В это время был убит командир кавалергардов полковник Левенвольде. Кавалергардский полк на несколько секунд потерял управление, первая линия полка замешкалась, но, поддержанная второй, врубилась в неприятельскую колонну.

Одновременно французов атаковали и конногвардейцы. Началась схватка холодным оружием между массами конников. Представить ее можно по описанию участника боя, офицера немецкого кирасирского Цастрова полка барона фон Шрекенштейна:

"Саксонские, польские и вестфальские

кирасиры из дивизии Лоржа после взятия батареи

Раевского французскими войсками вместе с частью

кавалерии корпуса Монбрена прошли с боем за

версту за батарею. Там сначала мы встретили

русскую пехоту, а потом русских драгун. Наконец

нас атаковали полки Кавалергардский и

лейб-гвардии Конный. Оба полка в отличном виде.

Смешались наши люди с неприятелем и все

помчались обратно, отчасти через русскую пехоту,

почти до самого того места, откуда

нас отрядил генерал Латур-Мобур. Вообще, все

нападения, которые в это время были затеяны

Латур-Мобуром, разбивались о русские резервы, то

есть о полки Кавалергардский и лейб-гвардии

Конный. Многие русские кирасиры, преследуя нас,

вернулись с нами, но мне кажется, что ни один из

них не был взят в плен, так как лошади у них еще

были очень сильны и свежи. Один русский кирасир

скакал около меня и наносил мне жестокие удары

своим длинным палашом, от которых я спасся только

благодаря моей скатанной шинели, надетой через

плечо...".

места, откуда

нас отрядил генерал Латур-Мобур. Вообще, все

нападения, которые в это время были затеяны

Латур-Мобуром, разбивались о русские резервы, то

есть о полки Кавалергардский и лейб-гвардии

Конный. Многие русские кирасиры, преследуя нас,

вернулись с нами, но мне кажется, что ни один из

них не был взят в плен, так как лошади у них еще

были очень сильны и свежи. Один русский кирасир

скакал около меня и наносил мне жестокие удары

своим длинным палашом, от которых я спасся только

благодаря моей скатанной шинели, надетой через

плечо...".

Около четырех часов дня трубачи протрубили "аппель" (сигнал общего сбора в кавалерии). Но многие кавалеристы не слышали его из-за грохота орудий и криков на поле битвы и продолжали сражаться с неприятелем.

Около шести часов вечера бригада гвардейской тяжелой кавалерии прибыла к своим бивуакам у села Михайловского, где впервые подсчитали потери. В обоих полках из 57 офицеров выбыл из строя 21, из 800 рядовых - 200.

За Бородинское сражение 32 офицера-конногвардейца были награждены орденами.

На рисунке: Штаб-офицер лейб гвардии Конного полка. 1812г.

В апреле 1813 года полк был награжден Георгиевскими штандартами с надписью "За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г."

В 1813 г. лейб-гвардии Конный полк участвовал в Заграничном походе Русской Армии. Конногвардейцы участвовали в сражении при Кульме (Австрия) 16- 18-го августа 1813 г.

В время этого сражения два эскадрона Конного полка были посланы Главнокомандующим к деревне Пристань с приказом отрезать французскую пехоту на левом фланге армии. Конногвардейцы исполнили приказ и затем преследовали французов.

Затем Конный полк участвовал в сражениях при Лейпциге 4-6 октября 1813 г. и при Фер-Шампенуаз 13 марта 1814 г. в составе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Здесь отличилась вся гвардейская дивизия, при этом Конная гвардия захватила 6 орудий. За это сражение полк получил 22 Георгиевские трубы с надписью "За храбрость против неприятеля при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 г."

Девятнадцатого марта 1814 г. Конный полк вместе со всей Русской Армией вошел в Париж

За кампанию 1813-14 г.г. Государем Императором Александром I полку были пожалованы Георгиевские штандарты.

Четырнадцатого декабря 1825 г. в

Манеже конногвардейцы присягнули новому

императору - Николаю I. В 10 часов полк был вызван

по тревоге на Адмиралтейскую площадь. Командир

полка генерал-адъютант Орлов вывел полк и

выстроил его на площади правым флангом к

Невскому проспекту. К полку подъехал император

Николай I и объявил им о мятеже, вошедшем в

историю под названием "восстания

декабристов".

Четырнадцатого декабря 1825 г. в

Манеже конногвардейцы присягнули новому

императору - Николаю I. В 10 часов полк был вызван

по тревоге на Адмиралтейскую площадь. Командир

полка генерал-адъютант Орлов вывел полк и

выстроил его на площади правым флангом к

Невскому проспекту. К полку подъехал император

Николай I и объявил им о мятеже, вошедшем в

историю под названием "восстания

декабристов".

Первый дивизион полка получил приказ встать перед Галерной улицей и Английской набережной, около Сената. Подъехав, дивизион был встречен ружейными залпами заговорщиков. Дивизион с криками "Ура, Николай!" атаковал мятежников и опрокинул их.

Между тем 2-й и 3-й дивизионы (тогда полк состоял из 6 эскадронов) стояли спиной к Адмиралтейскому бульвару и лицом к мятежникам.

Получив приказ, конногвардейцы атаковали их и разогнали. При этом был тяжело ранен и вскоре скончался рядовой 3-го эскадрона Павел Панюта. Его кираса и каска хранились в полку вплоть до 1917 г.

Николай I не забыл верности конногвардейцев и до самой смерти очень любил полк, называя его "моя старуха Конная гвардия". Когда в 1859 году в Петербурге был установлен памятник Николаю I, то скульптор П.К. Клодт изобразил императора именно в мундире лейб-гвардии Конного полка, шефом которого он был.

Картина художника М.Крылова

1827г.. На ней изображен флигель-адъютант полковник

лейб-гвардии Конного полка граф А.С.Апраксин,

который совершил с полком заграничный поход

1813-14гг., за что был награжден орденом св. Анны 2

степени, орденом св. Владимира 4 степени, прусским

орденом "За заслуги", Кульмским крестом,

медалью "За взятие Парижа"

Картина художника М.Крылова

1827г.. На ней изображен флигель-адъютант полковник

лейб-гвардии Конного полка граф А.С.Апраксин,

который совершил с полком заграничный поход

1813-14гг., за что был награжден орденом св. Анны 2

степени, орденом св. Владимира 4 степени, прусским

орденом "За заслуги", Кульмским крестом,

медалью "За взятие Парижа"

Одиннадцатого января 1831 г. два дивизиона Конного полка выступили из Петербурга на подавление Польского мятежа, где приняли участие в штурме Варшавы 25 и 26 августа.

С 1835 по 1846 г.г. многие офицеры полка добровольцами участвовали в Кавказской войне.

Ежегодно гвардейские полки по жребию направляли как минимум по одному офицеру на Кавказ, для получения боевого опыта, а также для того, чтобы продемонстрировать, что и гвардия участвует в войне. Если офицер отказывался, следовало немедленное исключение его из рядов полка. Впрочем, таких случаев автор в исторической литературе не нашел.

В 1844-1849 г.г. на Благовещенской площади столицы по проекту архитектора Константина Андреевича Тона был возведен трехпридельный каменный храм Благовещения Пресвятой Богородицы, ставший полковым. Построенный в строгом итало-византийском стиле, этот пятиглавый храм, увенчанный шатровым восьмигранным куполом, являлся одной из образцовых построек К.А. Тона.

В 1849 г. Конный полк участвовал в подавлении мятежа в Венгрии. Первого июня полк выступил в поход, а 28-го августа мятеж был подавлен.

Во время Крымской войны полк нес службу по охране побережья Финского залива от Петергофа до Петербурга на случай высадки англо-французского десанта.

Вскоре после окончания Крымской войны, в 1860 г., кирасирские полки в России были упразднены и переформированы в драгунские, поэтому вплоть до 1918 г. кирасиры существовали лишь в гвардии, которой данные изменения не коснулись.

От автора. Автор не случайно вынес в качестве эпиграфа этот отрывок из стихотворения, ибо существование тяжелой кавалерии в армиях конца XIX - начала XX веков уже было анахронизмом, да и само деление кавалерии на виды было чистой условностью, однако сохранение кирасиров в гвардии было данью их славному боевому прошлому, элементом престижа военной службы.

Во второй половине XIX века в России были упразднены сначала кирасиры, а затем гусары и уланы, но гвардейцев эти изменения не коснулись.

Ибо гвардия, и особенно гвардейская

кавалерия, в отличие от XVIII - нач. XIX в.в., были

опорой российской монархии в конце XIX

- нач. XX веков. Поверстать всех гвардейцев в

драгуны означало бы в одночасье лишиться самой

конной гвардии.

XIX

- нач. XX веков. Поверстать всех гвардейцев в

драгуны означало бы в одночасье лишиться самой

конной гвардии.

На снимке штандарт лейб-гвардии Конного полка.

Гвардейцы составляли элиту российского общества - ибо с оставлением военной службы многие из них не переставали служить Отечеству, пополняя ряды дипломатов и государственных служащих на высших постах Империи. Можно сказать, что гвардия была своеобразным кадровым резервом государства, состоявшим из преданных престолу и отечеству высокообразованных людей, на которых государственная власть смогла бы опереться в трудную минуту.

Подтверждением тому являются события 1904-05 г.г., когда именно гвардия и кадровая армия помогли сохранить государство, и события 1917 г., когда существовавший государственный строй рухнул, ибо монарх уже не смог опереться на гвардию, поскольку к тому времени она легла костьми на полях сражений. Таким образом, слово "кирасир" в то время в России означало лишь престиж военнослужащего, его принадлежность к элите вооруженных сил, и элите общества. И надо сказать, вполне заслуженно.

В 1877-78 г.г. многие офицеры полка добровольцами отправились на Русско-турецкую войну. Среди них были: л.-гв. ротмистр князь Романовский, герцог Лейхтенбергский (убит 12-го октября 1877 г. во время разведки у Иован-Чифтлика). Также в личный конвой императора, находившегося в армии в Болгарии, было взято несколько нижних чинов полка.

Фрагмент картины художника

В.А. Серова (1897г.) на которой изображен командир

лейб-гвардии Конного полка Великий Князь Павел

Александрович.

Фрагмент картины художника

В.А. Серова (1897г.) на которой изображен командир

лейб-гвардии Конного полка Великий Князь Павел

Александрович.

В Русско-японскую войну 1904-05 г.г. Конный полк не участвовал в боях, но, следуя гвардейской традиции, несколько офицеров и 28 нижних чинов полка выступили на фронт добровольцами. Среди них был лейб-гвардии полковник Хан Нахичеванский - на войне стал командиром 2-го Дагестанского конного полка.

Остались навечно на полях Маньчжурии л.-гв. штабс-ротмистр Соловьев, л.-гв. корнет Зиновьев 1-й, л.-гв. корнет Колюбакин, л.-гв. рядовой лейб-эскадрона Его Величества Коваль.

За подвиги на войне были награждены конногвардейцы: л.-гв. полковник Хан Нахичеванский - орденом Св. Георгия 4-й ст., л.-гв. ефрейтор Кузнецов, л.-гв. рядовые Заяц и Панин, л.-гв. взводный унтер-офицер Стригунов - Знаками отличия Военного ордена 4-й ст., л.-гв. унтер-офицер 2-го эскадрона Ярмолюк и л.-гв. рядовой эскадрона Его Величества Коваль - 3-й и 4-й степени.

В эти годы летняя лагерная стоянка Конного полка находилась в Большом Красносельском лагере, на его южной оконечности. Шестого августа 1907 года в лагерном расположении полка в присутствии Императора Николая II, Императрицы Александры Федоровны и Великой Княжны Ольги Николаевны состоялась закладка нового каменного храма, сооружаемого в память рождения Великой Княжны Ольги Николаевны. Дата закладки храма была приурочена к памятному дню 100-летней годовщины битвы с французами под Фридландом, в которой Конный полк понес тяжелые потери. В основание храма присутствовавшими были положены золотые пятирублевые монеты чекана 1907 г.

В феврале 1908 г. из средств Великой Княжны Ольги Николаевны на постройку храма были выделены 3000 рублей. Строившаяся в течение двух лет лагерная церковь являлась точной копией полкового храма, сооруженного на Благовещенской площади в Петербурге. Судя по всему, для ее постройки архитектором (фамилию которого установить пока не удалось) был использован уже готовый проект архитектора К.А. Тона, поскольку даже в мельчайших внешних деталях лагерный храм повторял возведенную за 60 лет до него полковую церковь.

Единственная сохранившаяся

фотография лагерной церкви полностью

подтверждает это. В 1909 году постройка храма была

закончена, и том же году храм был освящен.

Построенный пятиглавый храм имел один престол -

во имя св. благоверной княгини Ольги. Колокола

находились в двух боковых куполах со стороны

входа. Богослужения проводились только в летнее

время, когда полк находился в лагере. Имевший

высоту около трех десятков метров храм был виден

не только с любой точки Большого лагеря, но и за

несколько верст со стороны Дудергофа. (С конца 1917

г. богослужения в храме уже не совершались, о том,

когда он был разрушен, точных сведений не

сохранилось.

Единственная сохранившаяся

фотография лагерной церкви полностью

подтверждает это. В 1909 году постройка храма была

закончена, и том же году храм был освящен.

Построенный пятиглавый храм имел один престол -

во имя св. благоверной княгини Ольги. Колокола

находились в двух боковых куполах со стороны

входа. Богослужения проводились только в летнее

время, когда полк находился в лагере. Имевший

высоту около трех десятков метров храм был виден

не только с любой точки Большого лагеря, но и за

несколько верст со стороны Дудергофа. (С конца 1917

г. богослужения в храме уже не совершались, о том,

когда он был разрушен, точных сведений не

сохранилось.

В настоящее время территория бывшего Большого лагеря занята под Военно-учебный полигон Военной академии тыла и транспорта и Военно-Медицинской академии. В лагере сохранилась планировка и старинные аллеи, от храма же не осталось никаких следов).

Последние годы перед Первой Мировой войной, после усмирения так называемой Первой русской революции (в исторической литературе удалось найти только смутные упоминания об участии в этом Конной гвардии), протекали для полка достаточно мирно - в учениях, караульной службе, парадах, балах (для этого в гвардии существовала специальная "бальная" форма) и попойках.

Каждый гвардейский полк в

России отличался своим особым, "полковым",

шиком. Если у кавалергардов шиком считалось

отсутствие какого бы то ни было шика, то в

лейб-гвардии Конном полку легендарными стали

пьянство и удаль. Николай II, августейший шеф

полка, записал в своем дневнике: "Вчера… в

Конном полку. .. Выпили 147 бутылок шампанского…

Проснулся - во рту будто эскадрон ночевал…"

Каждый гвардейский полк в

России отличался своим особым, "полковым",

шиком. Если у кавалергардов шиком считалось

отсутствие какого бы то ни было шика, то в

лейб-гвардии Конном полку легендарными стали

пьянство и удаль. Николай II, августейший шеф

полка, записал в своем дневнике: "Вчера… в

Конном полку. .. Выпили 147 бутылок шампанского…

Проснулся - во рту будто эскадрон ночевал…"

В тяжелой кавалерии популярна была присказка: "Кирасиры Его Величества не боятся вин количества", которую каждый полк переиначивал применительно к своей части.

Ещё 1-ю бригаду гвардейской кирасирской дивизии (т.е. Конный и Кавалергардский полки) называли "похоронной командой" - за постоянное участие в похоронах отставных генералов и высших сановников.

На снимке фуражка унтер-офицера лейб гвардии Конного полка.

По традиции офицерами в гвардейской кавалерии служили представители знатнейших фамилий России. При этом в лейб-гвардии Конный полк, по традиции, заложенной еще Анной Иоанновной, набирались в основном остзейские (прибалтийские) немцы, к которым, принадлежал, например, барон Петр Николаевич Врангель. Солдаты и офицеры полка должны были отвечать следующим требованиям: высокие жгучие брюнеты с усиками, в 4-м эскадроне - брюнеты с бородками.

Кони были исключительно

вороной масти.

Кони были исключительно

вороной масти.

На фото: Полковник Конного полка флигель-адъютант В.Ф. Козлянинов.

В один из дней августа 1914 г. на улицах Петербурга собралось огромное количество народа с флагами и цветами - под восторженные крики толпы и оглушающую музыку полковых оркестров на фронт уходила гвардия.

Уходила, чтобы никогда больше не вернуться…

Так началась Первая мировая война. В первые дни войны Конный полк прикрывал мобилизацию и развертывание армии, затем вместе со всей армией генерала Самсонова перешел русско-германскую границу.

Здесь, в Восточной Пруссии, полку довелось участвовать в сражении при Каушене в ходе Восточно-Прусской операции Русской Армии.

Шестого августа здесь гвардейцы в пешем строю, не ложась, атаковали немецкую батарею, прикрытую пулеметами. Полк понес тяжелейшие потери.

Исход атаки решила конная атака лейб-эскадрона под командованием л-гв. ротмистра Врангеля, в ходе которой погибли почти все офицеры эскадрона, но батарея была взята. За эту атаку Врангель был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.

Император Николай II в своем дневнике отметил, что ротмистр Врангель был первым офицером, ставшим Георгиевским кавалером в войну 1914 г…

В сентябре полк вел боевые действия и разведку в районе Гродно, Августов, в октябре-ноябре находился в резерве в районе ст. Барановичи, с декабря 1914 г. по февраль 1915 г. нес сторожевое охранение и был в резерве в районе р. Пилицы, д. Вулька Куликовская, Посвенте и Вержбица.

Однако конные атаки уже уходили в прошлое. Маневренный период войны закончился, началась война позиционная.

В январе 1915 г. из кавалерийских полков (в т.ч. и Конного) были отчислены эскадроны на формирование стрелковых частей.

В конце 1916 г. - нач. 1917 г. на базе эскадронов был сформирован Лейб-гвардии Стрелковый полк 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии.

С февраля по март 1915 г. конногвардейцы вели боевые действия и несли сторожевое охранение в районе г. Людвинов, Мариамполь, в апреле июне стояли в резерве в районе Ораны-Вамболи, в июле действовали в районе Коварска, в августе-сентябре участвовали в Виленской операции, в октябре вели бои в районе мыз Бригген и Скирно, с ноября 1915 г. по июль 1916 г. находились в резерве в районе г. Проскуров и Люцин.

В июле принимали активное участие в Ковельской, а в августе-октябре во Владимир-Волынской операциях.

С декабря 1916 г. по февраль 1917

г. Конный полк был в резерве в районе ст. Клевань,

с марта по август дислоцировался и нес охрану

железных дорог в районе ст. Ровно, Сарны.

С декабря 1916 г. по февраль 1917

г. Конный полк был в резерве в районе ст. Клевань,

с марта по август дислоцировался и нес охрану

железных дорог в районе ст. Ровно, Сарны.

В годы войны Конным полком командовали генерал-майоры П.П. Скоропадский, Б.Е. Гартман, полковник В. Старосельский, генерал-майор М.Е. Оленич.

8 марта 1917 г. командир полка Свиты Его Величества генерал-майор Гартман прочел офицерам и солдатам полка царский манифест об отречении. После этого в полку начался стихийный митинг, на котором активнее всех выступил нижний чин 4-го эскадрона георгиевский кавалер, большевик Ефим Ерошов. Вскоре он стал одним из солдатских лидеров и вошел в полковой комитет.

На волне "демократизации" страны и армии, 28-го июля 1917 года Лейб-гвардии Конный полк был переименован в Конную Гвардию.

С августа до конца октября 1917 полк дислоцировался в районе Шепетовки, позднее в районе Корсуни.

В декабре 1917 года, по решению большевистского правительства, началось расформирование полка…

Девятнадцатого декабря 1917 под Жмеринкой был расформирован первый дивизион (1,2 и 5-й эскадроны).

Второй дивизион (3,4 и 6-й эскадроны) самораспустился. Армия умирала, с ней умирала и гвардия.

Офицеры и часть нижних чинов разъехались по домам (часть офицеров направилась в Киев, где был расположен штаб 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии), а около 150 нижних чинов вернулись в казармы в Петроград, где в феврале-марте 1918 г. полк был окончательно расформирован.

Один из офицеров полка вспоминал, что казармы были разграблены, амуниция и снаряжение просто валялись во дворе и коридорах, а в касках с орлами разгуливали какие-то оборванцы.

Лейб-гвадии Конный полк после ста восьмидесяти семи лет славной жизни как полк единой армии ушел в историю.

В 1917 г. Россия разделилась на "белую" и "красную" часть, разделился и Конный полк.

Из вернувшихся в Петроград нижних чинов и унтер-офицеров гвардии в январе 1918г. Петроградский Совдеп сформировал 1-й Конный полк РККА (командир полка Кусин, помощник командира Фомичев, командир 1-го эскадрона Ерошов, адъютант полка Карачинцев).

В дальнейшем (1918-1920 г.г.) командирами полка были Марсель Шабат, Петр Маренков и др.

Комиссарами - Роман Крастынь, Николай Виденеев и др.

В феврале 1918 г. 10 бывших офицеров (не конногвардейцев) из 1-го Конного Петроградского полка РККА пытались поднять восстание, но были схвачены и расстреляны.

В июне 1918 г. полк передислоцировался в бывшие летние лагеря в Красное Село.

В июле 1918 г. 1-й дивизион полка (2 эскадрона) отправились на фронт под Казань сражаться против чехо-словаков и Народной Армии КОМУЧа, куда прибыли 7 августа и вошли в состав Левобережной группы Яна Юдина 5-й Красной армии.

После взятия красными Казани Ефим Ерошов исполнял обязанности коменданта города. В последствии данный дивизион развернулся в 73-й Петроградский кавалерийский полк 13-й Сибирской кавалерийской дивизии красных. Часть бойцов оставшегося в Петрограде дивизиона под командованием командира полка Кусина принимала участие в подавлении Ярославского восстания.

Весной 1919 г. часть полка (вероятно, 2-й дивизион) была переброшена на Север, против Отдельного корпуса Северной армии белых. Здесь личный состав полка, разуверившись в большевистских идеалах, решил перейти на сторону белых. Однако за несколько дней до перехода их выдал информатор ЧК, и большевики окружили и разоружили 1-й конный полк, расстреляв часть его чинов.

Не все конногвардейцы вступили в 1-й Конный полк РККА, воевали они и в Белой армии. Часть офицеров полка не смирились с новым режимом, и те, кому удалось уцелеть и пробраться на Дон (в основном, из Киева), вступили в Добровольческую армию.

К осени 1918 г. конногвардейцы служили в разных частях, в основном, в Черкесской конной дивизии и 1-м Офицерском конном полку.

С января 1919 г. конногвардейцы вместе с другими гвардейскими кирасирами вошли в состав команды конных разведчиков Сводно-гвардейского пехотного полка. Первое время команда не имела ни коней, ни шашек… Затем получили английское обмундирование, вооружение и снаряжение. Всеми правдами и неправдами конногвардейцы старались достать вензеля покойного императора - своего последнего шефа, чтобы прикрепить их к своим погонам, несмотря на запреты монархической символики в рядах Белой армии.

Конногвардеец Волков-Муромцев в своих воспоминаниях писал, что, оказавшись во французском госпитале, он положил под подушку те немногие ценные для него вещи, которые у него остались. И среди них были погонные вензеля Николая II…

В марте 1919 г. в Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР) был образован Сводный полк гвардейской кирасирской дивизии (всего 700 шашек), где конногвардейцы составили 2-й эскадрон.

На базе Сводного полка в июне 1919 г. был сформирован 1-й Гвардейский Сводно-кирасирский полк, где конногвардейцы были представлены 2-мя эскадронами.

С 15 декабря 1919 г. эскадрон Конного полка вошел в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии, а по прибытии в Крым с 1 мая 1920 г. стал 2-м эскадроном (150 шашек) Гвардейского кавалерийского полка Русской Армии генерала Врангеля.

После инцидента с командованием дивизии часть конногвардейского эскадрона под командованием ротмистра Жемчужникова ушла в горы к "зеленым".

После тяжелых боев лета-осени 1920 г. эскадрон потерял значительную часть своего состава, а оставшиеся в живых были сведены во взвод, который генерал Врангель, бывший конногвардеец, превратил в свой конвой.

В ходе Гражданской войны эскадроны конногвардейцев пополнялись пленными и мобилизованными (в основном, немцами-колонистами), но, тем не менее, благодаря офицерам полка (полковник Фелейзен, полковник Гедройц, полковник фон Дерфельден ротмистр Ширков, штабс-ротмистр Курченинов, корнет Арапов, поручик Стенбок-Фермор и другие), конногвардейцы подтвердили свою славу одного из самых доблестных полков земли Русской: проявили себя в сражениях под Британами, Новгород-Северском, Каховкой, обороняли Сиваш.

В ходе боев конногвардейцы потеряли 9/10 своего состава.

Когда Крым пал, оставшиеся чины полка

эвакуировались в Галлиполи и Константинополь. В

Париже, в 1923 г., к онногвардейцы

создали "Союз конногвардейцев»"(с 1939 г. -

"Конногвардейское объединение"), которое

просуществовало до конца 60-х годов.

онногвардейцы

создали "Союз конногвардейцев»"(с 1939 г. -

"Конногвардейское объединение"), которое

просуществовало до конца 60-х годов.

Лейб-гвардии Конный полк родился как первый гвардейский кавалерийский полк в России, и конногвардеец П.Н. Врангель стал последним Главнокомандующим Русской Армии.

Так сложилась двухсотлетняя история славного лейб-гвардии Конного полка Русской армии.

На рисунке: офицеры лейб гвардии Конного полка в канун Великой войны. Слева направо: поручик в придворной (выходной) форме, корнет в праздничной форме.

Униформа полка в эпоху последнего царствования подробно описана в замечательной книге А.И. Дерябина "Кавалерия Русской Императорской гвардии".

Самые знаменитые конногвардейцы: Императрица Елизавета Петровна, князь Григорий Потемкин, граф Пален, барон П.Н. Врангель.

Вместо послесловия.

Да, Конного полка как боевой части больше не

существует. Но все же:

"…Мы славу сквозь столетья пронесли,

О нашей храбрости слагали песни,

И пусть те времена давно ушли…

Уйдем и мы, но будем вечны!"

Автор выражает признательность Ю.Г.Веремееву, Илье из Санкт-Петербурга за присланные интересные материалы, М.О. Дубровину (г. Иркутск) - за фото фуражки, и огромную благодарность внуку Е.Ф. Ерошова Михаилу Ерошову за предоставленные ценные архивные материалы и личные письма бывших конногвардейцев.

2004г.

Литература.

1. Беляев И. «Кирасиры» //

www.stihi.ru/poems/2004/06/16-1243.html

2. "Краткий очерк истории лейб-гвардии Конного

полка". СПб, тип. "Надежда", 1907 г.

3. Труайя А. "Павел Первый".Москва, Эксмо,2004 г.

4. "Русский военный мундир XVIII в.". Москва,

Изобразительное искусство, 1985 г.

5. "Русская армия 1812 г." Вып.2. Москва,

Изобразительное искусство, 1988 г.

6. Дерябин А.И. "Кавалерия Российской

Императорской Гвардии". Москва, АСТ, 2002 г.

7. Трубецкой В.С. "Записки кирасира". // Сайт

«Военная литература».

8. Саблуков Н.А. "Воспоминания о Павле I". //

Сайт «Военная литература».

9. "Палаши Русской гвардейской тяжелой

кавалерии в XIX столетии" // Сайт www.rusglobus.net.

10. Состав Русской гвардии // «Генштаб» www.genstab.ru.

11. "Лейб-гвардии Его Императорского Величества

Конный полк" // Сайт www.metropolia-spb.ru.

12. Игнатьев А.А. "Пятьдесят лет в строю".

Москва, ГИЗ Художественная литература» 1950 г.

13. Веремеев Ю.Г. "В защиту Императора Павла I"

// сайт "Анатомия армии".

14. "Белые генералы". Ростов-на-Дону, Феникс,

2002 г.

15. Врангель П.Н. "Записки". Минск, Харвест, 2003

г.

16. Охлябинин С. "Честь мундира. Русская армия от

Петра I до Николая II". Москва, Республика. 1994 г.

17. Воронович Н.В. "Русско-японская война.

Воспоминания" // Сайт «Военная литература»

18. Ладыгин И.В. "Верой и правдой служили царю и

государству Российскому // "Sibirische zeitung plus" №

8,9/ 2004 г.

19. Волков-Муромцев Н. "В Белой армии" //

"Офицеры Российской гвардии в Белой борьбе",

п/р С.В.Волкова. Москва, "Центрполиграф", 2002 г.

20. Шевяков Т., Пархаев О. "Знамена и штандарты

Российской Императорской армии конца XIX - начала

XX в.". Москва. АСТ, 2002 г.

21. Таланов А.И. "Кавалергарды. Ч.2".Москва,

Рейтар, 1999 г.

22. Давыдов Д.В. "Тильзит в 1807 г."//

"Стихотворения. Военные записки". Москва,

Олма-пресс, 1999 г.

23.11.В.М.Глинка.Русский военный костюм XVIII-начала XX

века. Ленинград. Художник РСФСР.1988г.

24. Г.Брикс. История конницы.Книга II. АСТ.

Москва.2001г.

25. Личные письма командира 1-го Конного полка

Петроградского гарнизона Эдуарда Кусина.

26.Письма бывших коннгврадейцев И.И. Рыбинского,

С.К. Климанова, А.Д. Лукина.

27. ЦГАСА. Ф. 7617, 7828, 7702, 8402, 8475

Особенности комплектования:

|

|

|

|

Обер-офицер и рейтар Лейб-Гвардии Конного в 1731-1742 годах. |

Обер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1742-1762 годах. |

Обер-офицер и рейтар Лейб-Гвардии Конного в 1786-1796 гг. |

|

|

|

|

Унтер-офицеры Лейб-Гвардии Конного в 1798-1801 гг. |

Обер-офицер, трубач и рядовой Лейб-Гвардии Конного в 1801-1803 гг. |

Обер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1802-1809 гг. |

1864 г. Августа 4. Резервный эскадрон причислен к , и отделять его в состав Гвардейской Резервной бригады повелено только на случай военного времени.

|

|

|

|

Унтер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1808-1809 гг. |

Унтер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1809-1812 гг. |

Унтер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1812-1814 гг. |

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ:

1) Георгиевский штандарт, с надписями: „За взятие при Аустерлице неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года“ и „1730-1830“ , с Андреевскою юбилейною лентою. Пожалован в командование Янковича-Демириево и Арсеньева. Высочайший приказ 28 Сентября 1807 г. и 13 Апреля 1813 г. Высочайшая грамота 2? Сентября 1807 г. и 27 Июня 1851 г.

| Примечание 1-е. | |

| Подвиг конного в сражении при Аустерлице в 1805 году. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ Богдан (Готфрид) Павлович. 1884. Холст, масло. 56x82 см. Артиллерийский музей, Санкт-Петербург. | |

| Примечание 2-е. | |

| 27 Июня 1851 г. праздновал юбилей по случаю совершившихся 55 лет со времени зачисления в списки Императора НИКОЛАЯ I. | |

2) 22 Георгиевские трубы, с надписью: „ “ , пожалован 30 Августа 1814 г. в командование Арсеньева. Высочайшая грамота 19 Марта 1826 г.

3) Серебряные литавры, с надписью: „Sub Felicissimo, cersemine Potentissime Regessvecia Carolus XII cum. Polonus Saxon. Tart Woloscis et noc formen icta globum hostitis Clitzoviam, in Pol. 1702" .

(В этой записи, вероятно, при исполнении её резцом вкрались некоторые ошибки в буквах, кроме того есть сокращение слов и неправильности относительно грамматической формы латинского языка: приблизительно надпись может быть переведена так: „За славную победу Великого Короля Шведского Карла XII над Поляками, Саксонцами, Татарами, Валахами и другими чужеземными народами под Кличовымь в Польше 1702“.)

Отбиты у Шведов после победы под Полтавою у Переволочны и пожалованы Генеральному Шквадрону Князя Меньшикова;-по сформировании Л.-Гв, Конного сданы в арсенал, за сим хранились в Придворной Церкви в Стрельне и 4 Июля 1827 г. выданы в для употребления.

ШЕФ ПОЛКА:

БЫВШИЕ ШЕФЫ ПОЛКА:

| Анна Иоанновна, с 1730 г. Июля 23 по 1740 г. Октября 17. | |

| Елисавета Петровна, с 1741 г. Ноября 25 по 1761 г, Декабря 25. | |

| , с 1762 г. Июня 28 по 1796 г. Ноября 6. | |

| Цесаревич КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ с 1800 г. Мая 20 по 1831 г. Июня 15. | |

| , с 1831 г. июня 25 по 1855 г. Февраля 10. (В бытность Свою был Шефом с 7 Ноября 1796 г по 28 Мая 1800 г. когда назначен Шефом , а Шефом Конной Гвардии был сделан Цесаревич Константин Павлович). | |

| , с 1855 г. Февраля 19 по 1881 г. Марта 1 (числился в с 1841 г. Апреля 16). | |

| , 2-м Шефом с 1866 г. Октября 28 по 1881 г. Марта 2 с 1881 г. Марта 2 по 1894 г. Октября 21 (числился в с 1866 г. Февраля 26). Бывший шеф 4-го эскадрона. | |

| Князь ГОЛИЦЫН I с 1886 г. Марта 25 по 1888 г. Марта 3. |

|

|

|

|

Штаб-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1812-1815 гг. |

Обер-офицеры Лейб-Гвардии Конного в 1814-1826 гг. |

Штаб-офицер и унтер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1814-1828 гг. |

ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ, ЧИСЛЯЩИЕСЯ В ПОЛКУ:

ИХ Императорские ВЫСОЧЕСТВА, великие князья:

|

Портрет Наследника-Цесаревича Алексея Николаевича с портретами-ремарками его сестер, Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Рундальцов, Михаил Викторович. 1871-1935. Бумага, гравюра сухой иглой. 53х36,2 см. |

|

|

Портрет Великого князя Павла Александровича. Россия, 1869 г. Фотограф: Бергамаско, Карл Иванович. 1830-1896. Альбуминовый отпечаток, фирменное паспарту. 14х10; 15,5х10,8 см. |

|

| ДИМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, с 1891 г. Октября 29. | |

| КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, с 1858 г. Августа 10. | |

| ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, с 1860 г. Июня 1. |

|

|

|

|

Музыкант, унтер-офицер и рядовой Лейб-Гвардии Конного в 1815-1826 гг. |

Обер-офицер Лейб-Гвардии Конного в 1815-1826 гг. |

Штаб-офицер и рядовой Лейб-Гвардии Конного в 1826-1844 гг. |

ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ, ЧИСЛИВШИЕСЯ В ПОЛКУ:

|

|

|

|

Обер-офицеры Лейб-Гвардии Конного в 1845-1848 годах. |

Рядовые Л.Гв. Конного в 1845-1848 годах. |

Трубач и Лейб-Гвардии Конного в 1845-1848 гг. |

|

|

|

|

Литаврщик и рядовой Лейб-Гвардии Конного в 1846-1848 гг. |

Штандартный унтер-офицеры Лейб-Гвардии Конного в 1846-1848 годах. |

Генерал, Обер-офицер и рядовой Лейб-Гвардии Конного в 1848 году. |

В ПОЛКУ СЛУЖИЛИ:

1740 Января 27, вступили чрез Триумфальные ворота в С.-Петербург с музыкою и распущенными знаменами, имея дубовые и лавровые венки на штыках.

1742 Две полные роты в числе 284 человек поступили в Сводными Гвардейский , отправленный 20 Мая под начальством Измайловского Секунд-Майора Чернцова в Финляндию, в Армию Фельдмаршала Ласси, и принимали участие во всех наступательных действиях до 23 Августа, т. е до заключения в капитуляции, по которой Шведской Армии дозволено было возвратиться в Швецию, но с оставлением всей Артиллерии, военных снарядов и обоза.

1788-1789 3 эскадрона Конной Гвардии состояли в Гвардейских отрядах, посланных, в Финляндию под командою Татищева и Секунд-Майора Кушелева, но в делах участия не принимали.

Отечественная война 1812 г.:

1812 Марта 17, четыре эскадрона под командою Полковника Арсеньева выступили в поход в составе Главной Армии;

5-й эскадрон был назначен в запасные войска, собиравшиеся в Пскове, но вскоре вместе с эскадронами, отделенными от Кавалергардского, Лейб-Кирасирского Его Величества и Лейб-Кирасирского ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА полков вошел в состав Сводного Гвардейского Кирасирского , который поступил в Армию Витгенштейна.

Первые 4 эскадрона принимали участие: 26 Августа в Бородинской битве и засим в преследовании неприятеля при его отступлении из Москвы.

С золотыми шнурами; снаряжение и вооружение было одинаковое с гвардией; вместо одного пистолета - два, и не было топоров. Лейб-регименту были пожалованы литавры шведской конной гвардии, взятые у них в сражении при Полтаве 8 июля 1709 года .

Повседневная форма конногвардейцев была аналогична драгунской, отличаясь только красным цветом камзола и штанов. Парадная форма состояла из колета , подколета и штанов из оленьей кожи, железной полукирасы с медными элементами, палаша на поясной портупее, карабина без штыка с перевязью и двух пистолетов. Снаряжение и конский убор были аналогичны драгунским. Со времен императрицы Анны полк комплектовался преимущественно остзейскими (прибалтийскими) немцами.

Командиры полка

- 31.12.1730-15.12.1731 - подполковник и генерал-аншеф граф Ягужинский, Павел Иванович

- 15.12.1731-05.1736 - подполковник и генерал-адъютант, генерал-поручик князь Шаховской, Алексей Иванович

- 1731-2.05.1738 - подполковник и генерал-майор фон Траутфеттер, Бурхард Эрнест

- 28.01.1738-9.11.1740 - подполковник наследный принц Курляндский граф фон Бирон, Пётр Эрнст

- 10.11.1740-24.01.1763 - подполковник и генерал-майор (с 1746 г. - генерал-поручик, с 1755 г. - генерал-аншеф) Ливен, Юрий Григорьевич

- 5.09.1748-6.03.1762 - подполковник и генерал-аншеф (с 5.09.1756 г. - генерал-фельдмаршал) граф Разумовский, Алексей Григорьевич

- 1744-1761 - премьер-майор и генерал-майор (с 1753 г. - генерал-поручик) князь Черкасский, Пётр Борисович

- 1761-24.07.1762 - премьер-майор (с 9.07.1762 г. - подполковник) и генерал-майор Бергер Яков

- 28.06.1762-11.04.1780 - подполковник и генерал-аншеф (с 28.06.1768 г. - генерал-адъютант) князь Волконский, Михаил Никитич

- 24.07.1762-1.01.1764 - секунд-майор и генерал-поручик князь Черкасский, Пётр Петрович

- 1.01.1764-10.09.1767 - ротмистр (с 1765 г. - премьер-майор, с 22.09.1766 г. - полковник по армии) князь Голицын, Пётр Яковлевич

- 25.03.1764-1783 - подполковник и генерал-адъютант граф Орлов, Григорий Григорьевич

- 22.09.1767-5.03.1781 - премьер-майор и генерал-майор (с 21.04.1773 г. - генерал-поручик) Давыдов, Иван Иванович

- 5.03.1781-2.06.1788 - премьер-майор и генерал-майор (с 22.09.1786 г. - генерал-поручик) Михельсон, Иван Иванович

- 21.11.1784-25.11.1796 - подполковник и генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, Пётр Александрович

- 2.06.1788-17.05.1789 - премьер-майор Бобарыкин, Пётр Иванович

- 17.05.-18.06.1789 - секунд-майор и бригадир Римский-Корсаков, Александр Михайлович

- 18.06.1789-5.03.1792 - премьер-майор Бобарыкин, Пётр Иванович

- 8.09.1790-1795 - подполковник и генерал-адъютант генерал-аншеф граф Салтыков, Иван Петрович

- 24.11.1792-28.01.1793 - премьер-майор и генерал-майор Шереметев, Василий Сергеевич

- 28.01.1793-10.09.1797 - секунд-майор и генерал-майор (с 2.05.1797 г. - генерал-лейтенант) Васильчиков, Григорий Алексеевич

- 24.11.1797-2.03.1798 - генерал-лейтенант барон фон дер Пален, Пётр Алексеевич

- 10.09.-24.11.1797 - полковник (с 17.09.1797 г. - генерал-майор) Муравьев, Пётр Семенович

- 2-18.03.1798 - генерал-майор Муравьёв, Пётр Семенович

- 18.03.1798-5.01.1800 - генерал-лейтенант князь Голицын, Борис Андреевич

- 26.01.-14.08.1800 - генерал-майор Каракулин, Михаил Сергеевич

- 14.08.-4.10.1800 - полковник

- 5.10.-8.12.1800 - генерал-адъютант генерал-майор Кожин, Сергей Алексеевич

- 8.12.1800-26.01.1803 - генерал-лейтенант (с 15.09.1801 - генерал от кавалерии) Тормасов, Александр Петрович

- 4.02.1803-13.02.1811 - (с 17.05.1803 г. - генерал-майор) Янкович-де-Мириево, Иван Фёдорович

- 6.05.1811-16.01.1819 - полковник (с 26.12.1812 г. - генерал-майор) Арсеньев, Михаил Андреевич

- 16.01.1819-21.04.1828 гг. - генерал-майор (с 4.06.1820 г. - генерал-адъютант, с 25.12.1825 г. - граф) Орлов, Алексей Федорович

- 21.04.1828-27.05.1833 гг. - генерал-майор барон Оффенберг, Фёдор Петрович

- 27.05.1833-6.12.1837 гг. - генерал-майор Свиты барон Мейендорф, Егор Фёдорович

- 6.12.1837-9.05.1844 гг. - генерал-майор (с 1.07.1839 г. - генерал-майор Свиты) Эссен, Антон Антонович

- 9.05.1844-6.12.1853 гг. - генерал-майор (с 7.11.1846 г. - генерал-майор Свиты, с 3.04.1849 г. - генерал-адъютант) Ланской, Пётр Петрович

- 6.12.1853-27.12.1855 гг. - генерал-майор Свиты (с 17.04.1855 г. - генерал-адъютант) граф Ламберт, Карл Карлович

- 27.12.1855-30.08.1864 гг. - флигель-адъютант полковник (с 26.08.1856 г. - генерал-майор Свиты, с 25.03.1863 г. - генерал-адъютант) светлейший князь Голицын, Владимир Дмитриевич

- 30.08.1864-23.05.1869 гг. - генерал-майор Свиты граф фон Граббе, Николай Павлович

- 23.05.1869-16.01.1871 гг. - генерал-майор Свиты Манвелов, Александр Николаевич

- 16.01.1871-27.07.1875 гг. - генерал-майор Свиты граф Протасов-Бахметев, Николай Алексеевич

- 27.07.1875-14.07.1883 гг. - генерал-майор Свиты барон Фредерикс, Владимир Борисович

- 14.07.1883-24.07.1884 гг. - флигель-адъютант, полковник князь Барятинский, Александр Владимирович

- 18.08.1884-20.11.1890 гг. - генерал-майор Блок, Константин Александрович

- 20.11.1890-11.08.1896 гг. - флигель-адъютант, полковник (с 30.08.1893 г. - генерал-майор) великий князь Павел Александрович

- 11.08.1896-25.05.1901 гг. - генерал-майор князь Одоевский-Маслов, Николай Николаевич

- 25.05.1901-24.06.1904 гг. - генерал-майор Гернгросс, Евгений Александрович

- 10.07.1904-4.07.1906 гг. - генерал-майор Свиты князь Багратион-Мухранский, Александр Ираклиевич

- 4.07.1906-15.04.1911 гг. - генерал-майор Свиты Нахичеванский, Гусейн Хан

- 15.04.1911-3.10.1914 гг. - флигель-адъютант полковник (с 6.12.1912 г. - генерал-майор Свиты) Скоропадский, Павел Петрович

- 3.10.1914-23.04.1917 гг. - генерал-майор Свиты Гартман, Борис Егорович

- 14.05.-9.08.1917 г. - полковник Старосельский, Всеволод Дмитриевич

- 9.08.-12.1917 г. - генерал-майор Аленич, Михаил Евграфович

Шефы полка

- 31.12.1730-17.10.1740 - Императрица Анна Иоанновна

- 10.11.1740-25.11.1741 - Император Иван VI

- 25.11.1741-25.12.1761 - Императрица Елизавета Петровна

- 25.12.1761-9.02.1762 - Император Петр III

- 9.02.-28.06.1762 - герцог Георг Людвиг Шлезвиг-Гольштейн

- 28.06.1762-6.11.1796 - Императрица Екатерина II

- 7-10.11.1796 - Император Павел I

- 7.11.1796-28.05.1800 - великий князь Николай Павлович

- 28.05.-9.09.1800 - великий князь цесаревич Константин Павлович

- 9-10.09.1800 - генерал от кавалерии Александр Фридрих Карл принц Вюртембергский

- 10.09.1800-15.06.1831 - великий князь цесаревич Константин Павлович

- 25.06.1831-18.02.1855 - Император Николай I

- 19.02.1855-1.03.1881 - Император Александр II

- 28.10.1866-2.03.1881 - великий князь наследник цесаревич Александр Александрович (2-й шеф)

- 2.03.1881-21.10.1894 - Император Александр III

- 2.11.1894-4.03.1917 - Император Николай II

- 25.03.1886-3.03.1888 - шеф 4-го эскадрона генерал-адъютант князь Голицын, Владимир Дмитриевич

- 25.12.1905-? - шеф 4-го эскадрона генерал-адъютант барон Фредерикс, Владимир Борисович

Боевые отличия

- Георгиевский штандарт с Андреевской юбилейной лентой и надписями: «За взятие при Аустерлице неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» и «1730-1830».

- 22 георгиевские трубы, с надписью «Фер-Шампенуаз».

- Серебряные литавры с надписью: «Sub. Felicissimo, cersemine Potentissime Regissvecia Carolus XII cum. Polonis Saxon. Tart. Woloscis et noc formen icta globum, hostitis Clitzoviam in Pol. 1702» («За славную победу Великого Короля Шведского Карла XII над Поляками, Саксонцами, Татарами, Валахами и другими чужеземными народами под Клишовым в Польше. 1702 год»). Принадлежали шведской Конной Гвардии, отбиты у Переволочны и пожалованы Лейб-шквадрону князя Меншикова; по сформировании лейб-гвардии Конного полка сданы в арсенал, затем хранились в Придворной церкви в Стрельне и 4.07.1827 г. вновь выданы в полк.

Известные люди, служившие в полку

- Александров, Павел Константинович - генерал-адъютант, сын Великого Князя Константина Павловича

- Бюлер, Карл Фёдорович - генерал-лейтенант

- Вадбольский, Иван Михайлович - генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года

- Воейков, Платон Александрович - герой Севастопольской обороны

- Врангель, Пётр Николаевич - генерал-лейтенант, главнокомандующий Русской армией

- Глазов, Павел Михайлович - генерал-майор, герой Очаковского штурма, Московский и Санкт-Петербургский обер-полицмейстер.

- Орлов, Николай Алексеевич - дипломат, посол в Брюсселе, Париже и Берлине

- Потёмкин, Григорий Александрович - генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II

- Ржевский, Александр Ильич (1726-1809) - действительный камергер, предводитель дворянства Орловской губернии

- Рихтер, Оттон Борисович - генерал от инфантерии, управляющим делами Императорской главной квартиры, участник Кавказских походов и Крымской войны.

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Конногвардейский полк" в других словарях:

Конный полк - лейб гвардии (Конногвардейский полк), вёл историю от лейб шквадрона (личного конвоя А. Д. Меншикова), создан в 1706 в Киеве. Лейб шквадрон участвовал в Северной войне 170021 и Прутском походе 1711; за отличие в Полтавском сражении (1709)… … Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

- (Конногвардейский полк), вёл историю от лейб шквадрона (личного конвоя А. Д. Меншикова), создан в 1706 в Киеве. Лейб шквадрон участвовал в Северной войне 1700 21 и Прутском походе 1711; за отличие в Полтавском сражении (1709) получил… … Санкт-Петербург (энциклопедия)

Лейб гвардии Конный полк Полковой жетон Ко дню двухсотлетия основания Конной гвардии … Википедия

Иван Фёдорович Янкович де Мириево Дата смерти 6 июня 1811(1811 06 06) Место смерти Черкассы Принадлежность … Википедия

Конный лейб-гвардии полк

Полковой храм – Благовещенская церковь (Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полка; 1845–1849 гг., арх. К. А. Тон; пл. Труда, 5). Снесена.

Личный состав рядовые и унтер-офицеры – высокие жгучие брюнеты с усиками (в 4-м эскадроне – с бородами).

Масть лошадей – вороная.

Флюгер на пике – желто-бело-темно-синий.

Сформирован 7 марта 1721 г. из драгунского лейб-шквадрона (эскадрона) князя Меншикова, Домовой (т. е. личной) драгунской роты генерал-фельдмаршала графа Шереметева и Драгунской роты Санкт-Петербургской губернии под названием Кроншлотского драгунского.

21 декабря 1725 г. переформирован в лейб-регимент по шведскому образцу и укомплектован исключительно дворянами. В отличие от прочих драгун, полк получил красный приборный цвет и камзолы с золотыми шнурами; снаряжение и вооружение было одинаковое с гвардией; вместо одного пистолета – два. Лейб-регименту пожаловали литавры Шведской конной гвардии, взятые у них в сражении при Полтаве 8 июля 1709 г.

31 декабря 1730 г. полк назван Конной гвардией и наделен всеми правами гвардии, тем самым было положено начало регулярной гвардейской коннице. Штат полка: 5 эскадронов по 2 роты в каждом (всего 1423 человека, из них 1111 строевых чинов). Императрица Анна приняла на себя звание полковника, или шефа, полка; затем это звание носили Петр III и Екатерина II.

Повседневная форма конногвардейцев оставалась аналогична драгунской, отличаясь только красным цветом камзола и штанов. Парадная форма состояла из колета, подколета и штанов из оленьей кожи, железной полукирасы с медными элементами, палаша на поясной портупее, карабина без штыка с перевязью и двух пистолетов.

А. И. Шарлемань. Юнкер лейб-гвардии Конного полка А. А. Вонлярлярский. 1852 г

Со времен императрицы Анны, опасавшейся Русской гвардии, полк комплектовался преимущественно остзейскими (прибалтийскими) немцами.

В 1737 г. полк принял первое участие в боевых действиях – три из десяти рот полка сражались при взятии Очакова и в битве при Ставучанах в ходе Русско-турецкой войны.

Павел I включил в состав полка часть конных гатчинских войск и в 1800 г. назначил его шефом цесаревича Константина Павловича.

В 1801 г. император Александр I назвал полк лейб-гвардии Конным. Шефами полка после смерти цесаревича Константина считались царствующие государи.

В 1805 г. полк принял участие в Австрийском походе, а 20 ноября участвовал в битве при Аустерлице.

В 1807 г. конногвардейцы участвовали в сражениях у Гейльсберга и Фридланда. 2 июля под Фридландом полк под огнем 30 французских орудий атаковал и опрокинул французскую кавалерию, ворвавшись затем в порядки пехоты. Четвертый эскадрон полка под командованием ротмистра князя И. М. Вадбольского ценой тяжелых потерь спас полк от контратаки французской кавалерии. В кавалерийской атаке погибло 16 офицеров и 116 нижних чинов полка.

Полк отличился в Бородинском сражении, вместе с Кавалергардским полком атаковав Кирасирскую дивизию из корпуса Латур-Мобура у батареи Раевского.

В 1813 г. полк участвовал в Заграничном походе Русской армии и сражался 16–18 августа 1813 г. при Кульме, 4–6 октября 1813 г. – при Лейпциге и 13 марта 1814 г. – при Фер-Шампенуаз.

19 марта 1814 г. полк вместе со всей Русской армией вошел в Париж. За эту кампанию полку были пожалованы Георгиевские штандарты.

14 декабря 1825 г. полк участвовал в разгоне восставших на Сенатской площади. В стычке погиб рядовой 3-го эскадрона Павел Панюта.

В 1831 г. два дивизиона полка участвовали в подавлении Польского мятежа и штурме Варшавы (25–26 августа).

С 1835 по 1846 г. многие офицеры полка добровольцами участвовали в Кавказской войне.

В 1849 г. полк участвовал в подавлении мятежа в Венгрии. Во время Крымской войны полк нес службу по охране побережья Финского залива от Петергофа до Петербурга на случай высадки англо-французского десанта.

В 1877–1878 гг. многие офицеры полка добровольцами отправились на Русско-турецкую войну. В Русско-японскую войну полк не участвовал в боях, но несколько офицеров и 28 нижних чинов полка выступили на фронт добровольцами.

Египетский мост рухнул, когда про нему проходил лейб-гвардии Конный полк. Утверждение, что возник резонанс и мост раскачался, не верно, так как при прохождении кавалерии резонанс не возникает. Скорее всего, мост не выдержал веса тяжелой кавалерии.

В 1914 г. полк выступил на Германский фронт в составе 1-й армии генерала Ренненкампфа. 6 августа участвовал в сражении при Каушене, где гвардейцы в пешем строю, не ложась, атаковали немецкую батарею, прикрытую пулеметами. Полк понес тяжелейшие потери. Исход атаки решила конная атака Лейб-эскадрона под командованием ротмистра П. Н. Врангеля, в ходе которой погибли почти все офицеры эскадрона.

Египетский мост

28 июля 1917 г. полк переименован в Конную гвардию. В декабре началось расформирование полка. Из вернувшихся в Петроград нижних чинов и унтер-офицеров гвардии в январе 1918 г. Петроградский совет сформировал 1-й Конный полк РККА, разоруженный весной 1919 г. за желание перейти к белым.

С января 1919 г. конногвардейцы вместе с другими гвардейскими кирасирами вошли в состав команды конных разведчиков Сводно-гвардейского пехотного полка Добровольческой армии. В марте 1919 г. сформирован Сводный полк гвардейской кирасирской дивизии, в котором конногвардейцы составили 2-й эскадрон. В июне 1919 г. на базе Сводного полка сформирован 1-й Гвардейский Сводно-кирасирский полк, в котором конногвардейцы представлены двумя эскадронами. С 15 декабря 1919 г. эскадрон Конного полка вошел в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии, а по прибытии в Крым с 1 мая 1920 г. стал 2-м эскадроном Гвардейского кавалерийского полка Русской армии генерала Врангеля. В ходе боев лета – осени 1920 г. эскадрон потерял значительную часть своего состава и в сентябре 1920 г. расформирован, а оставшиеся в живых сведены во взвод, который генерал Врангель превратил в свой конвой. Полк потерял в Белом движении 18 офицеров (расстреляны – 5, убиты – 12, умер от болезней – 1), по другим данным – 23.

Конногвардейцы (лейб-гвардии Конный полк). Рис. Н. Самокиша

Полковое объединение в эмиграции («Союз Конногвардейцев») к 1931 г. насчитывало 105 человек, к 1951 г. – 50. В 1953–1967 гг. издавало на ротаторе ежегодный журнал «Вестник конногвардейского объединения».

Дислокация

Манеж и казармы Конногвардейского полка (ныне – Центральный выставочный зал «Манеж»; СПб., Исаакиевская пл., 1, Конногвардейский бульв., 2, 4, Почтамтский пер., 1, Якубовича ул., 1, 3, Конногвардейский пер., 2). Конногвардейский манеж построен в 1804–1807 гг. под руководством архитектора Джакомо Кваренги в строгом классическом стиле. В первой половине XX в. под руководством архитектора Н. Е. Лансере Манеж переоборудовали в гараж, надстроили второй этаж с ведущими на него пандусами. С 1967 г. помещение Конногвардейского манежа используется как выставочный зал.

Петр Николаевич Врангель (1878–1928)

Происходил из дома Тольсбург-Эллистфер рода Врангель – старинной дворянской семьи, которая ведет свою родословную с начала XIII в. Девиз рода Врангелей: «Frangas, non fectes» («Сломишь, но не согнешь»).