Диалоги Григория Великого и легенды о загробной жизни в средние века

Присущее человеку стремление проникнуть в таинственную область будущего, разгадать то, что ожидает человека на том свете – стремление, замечаемое в людях на всех ступенях их культурного развития, выразилось между прочим в создании „легенд-видений“ загробной жизни, поэтических путешествий в загробный мир и т. д., которые длинным рядом проходят почти по всем литературам древнего и нового мира. У греков от Гомера до Платона и Плутарха, у римлян в эпоху Виргилия, Овидия, Лукана, Стация и т. д., у евреев в последние годы пред Рожд. Хр. и в первые века христианской эры – описания загробных стран, описания неба и ада, чередуясь с мечтаниями о будущем, о золотом веке, были одним из самых обильных и популярных сюжетов в поэзии, в искусстве и литературе. Но, не смотря на обилие поэтических легенд о загробной жизни в языческой и даже в иудейской старине, не смотря на то, что многие из них были весьма популярны в первые века христианства и обращались между христианами, что между ними и христианскими легендами замечается некоторое сходство и в последних по местам встречаются заимствования, – не смотря на все это, не подлежит сомнению, что христианская легенда в своей основе возникла и развивалась на этот раз вполне независимо. создало новый мир, дало новые идеи и указало искусству и поэзии новые пути. Оно приподняло завесу, за которую ни ум, ни фантазия язычника не могли проникать, определило значение земной жизни, открыло человеку его загробное будущее и даже указало на это будущее как на высшую цель земного существования человека. За гробом ожидает христианина все, чего нет в земной жизни, что для его верующего чувства является только „зерцалом в гадании “, – за гробом он будет отвечать за все – за все свои дела и помышления, тайные и явные; там – не в туманной стране теней, как мыслил языческий мир, а в царстве духов, существ высших, совершеннейших – наступит для него „настоящая“ жизнь, хотя условия для наследия этой жизни здесь же, на земле – в самом человеке, в его моральном складе и разумно-нравственной деятельности. Эсхатологическая доктрина получала прочную религиозно-нравственную основу и неизбежно выступала на первый план, а вместе с тем и христианская легенда о загробной жизни–эта религиозно-поэтическая эпопея загробной судьбы человека – получала для своего развития прочную, вполне независимую основу. Проследить ее судьбу в течении веков – дело далеко не легкое. В настоящем случае мы берем ее в сравнительно поздний средневековой период, притом преимущественно на западе. Для этого периода ее развития важнейшим источником послужили знаменитые „ Диалоги “ , рассмотрению которых в связи с средневековыми легендами мы и посвящаем нашу статью.

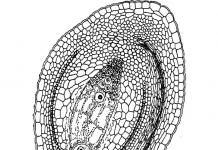

Доказывая, во-первых, что человек духовным оком может созерцать исход души и видеть то, что бывает с нею по разлучении с телом, Григорий Великий ссылается на блаженного Бенедикта, который, по словами его учеников, видел среди ночи, как душа Германа, епископа капуанского „восходила на небо в огненном облаке и в сопровождении ангелов“ . Ученики того же Бенедикта рассказывали, что один монах, по имени Григорий, неожиданно получил откровение – увидел, как душа его брата разлучалась с телом: оказалось, что в это именно время его брат умер (cap. VIII) . О смерти достопочтенного аббата нурсийского Спея Григорий Великий сообщает, что монахи видели, как его душа в виде небольшого голубка исходила из тела . Рассказывая о смерти другого пресвитера (cap. XI), св. Григорий говорит, что въ минуту смерти, окруженный своими близкими и родными, он начал восклицать: „Добро пожаловать, господе мои, добро пожаловать!.. Но зачем вы удостоиваете меня, раба вашего, своим посещением“? А когда окружающие спросили, к кому он обращался с вопросом, он ответил: Разве вы не видите, что сюда пришли св. апостолы? Разве не видите первых из апостолов – Петра и Павла?“ Затем, произнося слова: „я иду, иду!“ испустил дух . „Часто случается праведным, замечает по этому поводу св. Григорий, умирая видеть подле себя святыхъ, дабы в их присутствии без печали и боязни освободиться от оков плоти (Migne, 1. с. col. 337). Далее, со слов очевидцев, Григорий В. говорит о Сербуле, который, находясь в тяжкой болезни и чувствуя приближение смерти, позвал к себе странников (peregrinos viros), пользовавшихся гостеприимством в его доме, и просил, чтобы они вместе с ним пели псалмы в ожидании исхода его души, но когда началось пение, он вдруг остановил их, воскликнув: „Молчите! paзве вы не слышите, какие хвалы воспеваются на небе?“ – в эту минуту его душа разлучилась с телом (Migne. 1. с. col. 344) . – Коснувшись вопроса – все ли умирающие дети наследят царство небесное, и отвечая, что не все, – Григорий В. подтверждает это примером одного мальчика, который по небрежности родителей приучился хулить Бога: когда мальчик заболел и лежал на руках своего отца, внезапно появились злые духи (в греческом пер. Диалогов: та …), остановились пред ним и начали смотреть на него своими страшными, пожирающими взорами. Мальчик затрепетал и закричал отцу: „заступись за меня, заступись! Черные люди пришли, хотят меня унести“ . Вслед за этим, Григорий Великий переходит к учению о загробном состоянии человека и о местопребывании усопших душ, подтверждая свое учение также легендами. Праведники, по его учению, идут прямо в рай (гл. XXV), безусловно-грешные – в ад (гл. XXXII), чистилище (очистительный огонь) существует только для некоторых малозначительных грехов, как напр. непрестанное празднословие, неумеренный смех, излишнее попечение о земном и др. (гл. 39. 40. 55.). Ад находится под землею (гл. 42); это –бездонная пропасть (Moralia, XXVI cap. 37) с различными подразделениями: в нем есть места, в которых без всяких мучений и болезней покоились (до пришествия Христа) праведники, и места, в которых подвергаются мучениям различные грешники (penales loci) – одни в верхних, другие – в нижних частях ада, соответственно различным степеням их грехов (гордые, расточительные, завистливые и т. д. Dial. IV, cap. 35), а в самом нижнем углу ада обитает сатана (Moralia XII cap. 9; XIII, cap. 48). Для наказания грешников в аду существует вещественный огонь, огонь адский, показывающийся наружу при извержении вулканов. Люди могут проникать в загробную область и созерцать мучения грешников, или „в видении“, или умирая и снова, по воле Божией, возвращаясь к жизни и рассказывая другими то, что они видели по смерти. Рассказы такого рода Григорий Великий и приводит в подтверждение своих мыслей о загробной жизни. Так один отшельник рассказывал, что они видели, как „нечестивый готский король Теодорих после своей смерти был брошен в жерло вулкана“ (гл. XXX). „Репарат после смерти был отведен на место мучений, но потом возвратился к жизни, рассказал о том, что он видел, и снова умер“ (гл. XXXI). Один праведный муж, умирая, предвидел одновременную с ним кончину своего друга и послал слугу известить его об этом: „иди скажи, чтобы он шол, потому что готов уже корабль, на котором нам нужно ехать в Сицилию“. В пояснение этой легенды Григорий Великий говорит: „свидетельство умирающего, что его повезут в Сицилию, может означать то, что на сих островах, по преимуществу пред другими местами, из горных жерл извергаемый огонь приготовлен для мучений. Эти жерла, как рассказывают видевшие их, ежедневно расширяются в своем объеме, так что, чем более с приближением конца миpa собирается туда грешников, назначаемых для мучений в огне, тем более расширяются и самые места мучений“ (Migne, lib. cit. pag. 379; Казанский пер. 321 – 323). Один монах, по имени Петр, тяжело заболел и умер, но потом воскрес и рассказывал, что он видел бесчисленные места, охваченные адским пламенем и «в этом пламени он увидел подвергнутых мучениям „некоторых сильных века сего“ (quosdam hujus saeculi potentes), – он сам едва опасности: явился ангел в блестящем одеянии, защитил его и сказал: „возвратись и внимательнее подумай, как следуете тебе жить после сего“ (гл. XXXVI). О другом умершем рассказывали: после смерти он был отведен к адскому судье, но судья не принял и сказал: „не этого Стефана (так назывался, умерший) я велел привести, а другого, его соседа, занимающегося кованием железа“. После этого он тотчас же ожил, а другой Стефан умер (Migne, pag. 381)... Тут же Григорий Великий приводит легенду о воине, посетившем загробный мир: там он видел мост, внизу которого протекала река, черная, покрытая туманом и мглою и испускавшая необыкновенное зловоние, – позади моста был раскинуть широкий зеленеющий луг, украшенный цветами и пахучими растениями; на лугу было собрано множество людей, одетых в белые одеяния, и такой приятный запах наполнял это место, что пребывающие здесь могли насыщаться одною приятностию запаха . Вдали видны были различные жилища, ярко освещенные, и между ними особенно выдавался один дом, который, казалось, был сделан из одних золотых кирпичей... На берегу зловонной реки так же были различные жилища, но в них – мрак и смрад... По мосту проходили нечестивые и праведные – нечестивые падали вниз, в зловонную реку, а праведники тихо и покойно переходили на другую сторону реки в райские обители. В этих страшных местах воин нашол некоторых из знакомых ему лиц: Петра, старейшину церковного чина, умершего четыре года тому назад, – теперь он был повешен вниз головой и рассказал воину, за что он подвергся такому наказанию; там же воин увидел одного пресвитера, который подошол к упомянутому мосту и перешол по нему с такою же смелостию, с какою искренностию жил здесь, на земле, – наконец, он увидел там и того самого Стефана, о котором рассказывается в предъидущей легенде. „Когда Стефан хотел перейти чрез мост, его нога поскользнулась и он начал падать вниз, как вдруг из реки высунулись страшные люди, стали тащить его за ноги вниз, а в это время другие люди, одетые в белые одежды и благообразные видом, за плечи удерживали его и тащили вверх“... (гл. XXXVI).

Таковы те эсхатологические представления, которые развиты в „Диалогах“ Григория Великого , и мы сейчас увидим какую судьбу они имели в средние века. Но здесь же, предварительно, нужно заметить, что места, подчеркнутые в нашем изложении легенд Григория Великого, можно считать общими местами средневековой легенды о загробной жизни: от VI до XIV века можно проследить их в самых разнородных легендарных рассказах – и чисто церковных и народно-поэтических...

§ II.

Подлинность „Диалогов“ св. Григория не подлежит сомнению ; время их составления – 593 или 594 год . За их общеизвестность в средние века ручается прежде всего обширная популярность имени их автора. Григорий Великий и на востоке и на западе считался одним из знаменитейших римских первосвященников: „Запад видел в нем высшее олицетворение папской власти и вполне соглашался относительно его с суждением св. Ильдефонса, который был его современником и который заявлял, что Григорий В. превзошол св. Антония подвижничеством, Киприана – красноречием, бл. Августина – ученостию“ (Montalembert, Les Moines d’Occident, tom 2 pag. 182). Средневековые aгиorpaфы окружали его жизнь множеством чудес, совершенных им при жизни и после смерти ; его имя сделалось легендарным , его жизнь была избираема даже сюжетом для религиозных поэм . Сочинения Григория Великого , как несомненно известно, имели обширный круг читателей в средние века и оказали громадное влияние на средневековую церковную литературу, – не говоря уже о церковных писателях, для которых творения св. Григория в некотором роде служили настольной книгой, – его „беседами“ пользовались такие писатели, как напр. автор знаменитой немецкой поэмы „Heliand“ (поэма начала IX в.), англо-саксонские поэты – Кэдмон (конца VII в: см. Beda, Hislor. eccles. gent. Angl. lib. IV) и Киневульф (первой половины VIII в.) и др. . „Диалоги“ св. Григория приобретают известность вскоре после его смерти и очень рано были переведены на разные языки – на греческий (папою Захарием VIII), арабский, англо-саксонский и французский .

Как показал сделанный нами анализ этих „Диалогов“, они не заключают в себе – ни в форме, ни в содержании – почти ничего оригинального, ничего такого, чего нельзя было бы указать в более или менее отдаленной христианской древности. Легенды-видения начинают появляться с первых веков христианствa: видения Карпа, Христины, св. Перпетуи и др. . Позднее, „видения“ разного рода – действительные и фиктивные – приобрели особенно широкую популярность в среде монашеской. В IV веке у восточных монахов находилось в обращении множество легендарных видений, притом, как сообщает Созомен , „ложных, отвергаемых христианской древностию“ , т. е. таких, которые были созданием экзальтированной фантазии. Несомненно, и в эпоху Григория Великого у восточных и западных монахов легенды-видения были в большом ходу. Кроме Григория Великого, Григорий Турсткий, его современник (544–595) и человек строго монашеского воспитания, в „Истории Франков“ и в некоторых других сочинениях приводит несколько таких легенд , не обнаруживая ни малейшего недоверия или сомнения, хотя бы ему приходилось основываться на одних слухах или же сведениях и рассказах сомнительного происхождения . В следующем веке, знаменитый историк английской церкви Беда Достопочтенный с такою же наивностию и вероятно из того же источника сообщает подобного же рода легенды . Св. Григорий сам не скрывает, что все записанное им получено от монахов или вообще от людей близких к монастырю, где таким образом, нужно думать, гораздо ранее его легенда существовала уже в известной определенной форме, в форме устных, а может быть и письменных рассказов и преданий, получавших теперь, под пером св. Григория, литературную и до некоторой степени законченную, притом, авторитетную форму. Равным образом, рассматривая одно за другим различный эсхатологические представления, развиваемые в „Диалогах“ св. Григор1я, трудно указать между ними такое, которое нельзя было бы проследить до самой ранней христианской древности – или в писаниях отцов и учителей церкви, или в христианских легендах, апокрифах, равно как и в памятниках первоначального христианского искусства (в надписях и в живописи катакомб). Возможность общения между живыми и умершими с помощию „видений“ или странствований в загробный мир, представление души под разными символами, вся внешняя обстановка, при которой происходить расставание души с телом и переход ее в загробный мир, – самая обрисовка загробного пребывания душ – все это в „Диалогах“ излагается теми же самыми чертами, с какими этот предмет был уже известен в первые века христианства, даже относительно адских мучений, о которых незнает (или по крайней мере чуждается знать) христианское искусство первых трех веков, „Диалоги“ св. Григория могли подбирать самые яркие краски также прямо из древнейшего христианского источника – из отдельных месть в писаниях отцов церкви, из таких напр. произведений как знаменитое „Никодимово Евангелие“, которое, как показывает исследование Мори, появилось в конце IV века и изображало ад чертами, взятыми из писаний отцов церкви , – или, наконец, из таких блестящих поэтических картин, изображающих загробный мир, какие напр. встречаются у Ефрема Сирина и у Пруденция . При этом, не должно опускать из виду и некоторое прямое влияние старых классически-мифологических традиций (таково напр. в Диалогах ев. Григория поверье относительно вулканов, представление моста переводящего в загробный мир и др.), восходящее также к самой ранней христианской древности. Известно, что многие из древнейших писателей понимали в прямом реальном смысле некоторые из поэтических описаний греческого Гадеса (у Гомера или Платона, 1 и 10 кн. Республ. и др.), или утверждая, что язычники делали заимствования из ветхозаветных пророков (Иустинъ), или же просто находя в этих описаниях черты вполне отвечающая христианскому понятию об аде (Климент Александрийский) . Таким образом, если в „Диалогах“ св. Григор1я проглядывают даже некоторые из древнейших мифологических традиций не христианского начала, то и в этом случае „Диалоги“ не выступали из круга представлений, обращавшихся в христианской древности, что, разумеется, ни мало не ослабляет их значения по отношению к средним векам, – напротив, увеличивает оное: они констатировали древне-христианские представления и верования относительно загробной жизни и передавали их средним векам в простой, увлекательной форме легенды, которая, как известно, всегда имела широкую популярность и в древности и в средние века, находила читателей всюду – и в монастыре, и в высших слоях общества, и в простом народе, как всем одинаково доступная по своей простоте и незамысловатости. Поэтому, неудивительно, если позднее, в средние века, церковная легенда и мирская песня (напр. некоторые из chanson des gestes, позднее fabliaux, песни миннезингеров и пр.), развивая средневековый эсхатологические представления, часто обнаруживают одинаковое знакомство с этими „Диалогами“ – иногда делают из них заимствования, вносят новые черты или же только изменяют, вариируют подробности, сообщаемые в них.

Но обращаясь к рассмотрению « Диалогов» св. Григория с этой стороны – со стороны влияния на средневековую легенду в ее дальнейшем развитии (после VI века), прежде всего следует заметить, что проследить с фактической точностию прямое влияние их (как и всякого подобного источника) в отдельных и как известно весьма многочисленных средневековых легендам – едвали возможно. Легенда вообще такой род поэзии, который удобно комбинирует разнородные представления, взятые из одного известного источника, и однакож она как бы не знает его, остается в стороне от своего главного источника, иногда сама не замечает его присутст1ня. Кроме того, легенда очень легко и очень часто принимает в себя черты отовсюду, и притом главное – из преданий и легенд классической древности, равно как из легенд и мифов местного происхождения, оставшихся от языческой старины того или другого народа. Мы позволим себе остановиться на этом пункте. Язычество и на Востоке и на Западе не разом уступило христианству; оно долгое время сохранялось в народе (в некоторых местах и до сих пор) – в народных поверьях, обрядах, обычаях (двоеверие) и, всего чаще, ассимилировалось с христианскими верованиями и установлениями . Равным образом, решительного разрыва, полного отречения христианских народов от классической старины с ее литературой и искусством не могло быть, и мы смеем думать, что его действительно никогда и не было. Византийское искусство в различные периоды своего развитая сохраняло живые связи с искусством классических антиков, то приближаясь, то удаляясь от них , и вероятно тоже самое в известной мере представляет и византийская литература, хотя, к сожалению, об ней мы знаем слишком мало, чтобы можно было утверждать что-либо положительное. Затем, что касается связей христианского Запада с классической древностию, то известен целый ряд красноречивых свидетельств в утвердительном смысле. Италия, прямая наследница всех сокровищ античной древности, никогда не прерывала своих кровных связей с древне-классическим миром и блестящим образом выполнила роль ближайшей посредницы между ним и ново-европейским Западом. В Италии каждый уголок, каждое местечко, носившее римское название, были освящены преданиями и воспоминаниями классической старины, – множество старинных классических поверий, обрядов, празднеств долгое время сохранялось здесь почти без всякого изменения (напр. Языческие празднества в дни генварских календ и весною – до XVI в., а карнавал – старый языческий праздник, как известно, справляется и по-ныне). Понятно, тем более уже классические литературные предания никогда не умолкали в Италии: римские поэты Гораций, Овидий, но особенно Виргилий были окружаемы в итальянском народе ореолом неувядаемой славы и величия, – вокруг последнего был сосредоточен целый цикл классических воспоминаний ; мало того, благодарные соотечественники даже причислили его, своего любимца, в лику католических святых, как человека, который, оставаясь язычником, силою человеческой мудрости мог проникать в тайны божественного провидения и предвозвещать, близкое пришествие Христа, даже Его рождение от Девы . Западная церковь с своей стороны способствовала сохранению литературы и многочисленных традиций старого Рима. Она освятила своим употреблением латинский язык, сообщив ему чрез это обязательно-авторитетное значение для всего Запада, сохранила многое ис древней науки, сохранила памятники искусства и всегда с должным уважением относилась к римским классическим писателям: почти все лучшие западные церковные писатели, даже в наиболее темные средние века, гордились знанием классической латыни и классиков! . Западные монастыри не отказывались от ближайшего знакомства С языческой стариной: они собирали рукописи древних классиков в своих библиотеках , делали с них копии, читали их, объясняли в школах и распространяли знакомство с ними в различных слоях общества, что, при общительном характере западного монашества, происходило само собою . Из Италии, как из своего центра, предания античной древности расходились по всему Западу. Принимая латинский язык, а потом и , западные народы волей-неволей входили в духовное общение с древним Римом, связывали с ним свои судьбы, подчинялись ему, и так скоро и неизбежно, что, действительно, римский историк Тацит с полным правом, как для своего времени, так и для позднейших веков мог заявить, что „даже самые упорные из европейских варваров (Бритты)“, более других противившиеся власти Рима, кончали тем, что начинали завидовать римскому красноречию .

В виду указанных исторических фактов становится понятным постоянное и довольно заметное присутствие античных преданий и мифов в средневековой западной литературе, которые, или разбросанные по частям, отрывочно, или в цельном виде и переплетаясь между собою, оставили следы своего продолжительного влияния почти в одинаковой мере и в произведениях национальной поэзии различных европейских народов (что в сильной степени замечается уже с XI по ХIII в., следовательно задолго до так-называемой „эпохи возрождения“) и в церковных легендах, хотя последние всегда имели свои специально-христианские образцы и свои особые литературные традиции. Чтобы видеть, как легко и удобно произведения древне-классической фантазии могли попадать в литературу и в обще-народное обращение, даже помимо их специальных источников (сочинений древних классиков), из которых можно было их почерпать – приводим один пример. Всем известен классический миф о схождении Орфея в ад, – миф этот изложен в IV кн. «Георгик» Виргилия (стих. 450 – 560) и в 10 кн. „Метаморфоз“ (ст. 1 – 85) Овидия. У Боэция (в VI в.) в его «De Consolatione Philosophiae» вполне приведен миф об Орфее, но с дидактической целию: из него сделана парабола с целию доказать ту мысль, что всей душей нужно прилепляться к высочайшему благу – к Богу и безразлично относиться к вещам мира сего. Теперь, так как труд Боэция быль чрезвычайно любим на Западе в течении всех средних веков и был известен на разных европейских языках во множестве прозаических и стихотворных переводов ; то как этот миф (в своей новой форме), так и многие другие, приводимые Боэцием с указанной же целию, входили в общелитературное и народное обращение и давали сюжеты для новых легенд .

Таким образом, присутствие классических традиций, легенд и мифов классической древности в средневековом обществе и литературе – факт, который в частности по отношению к представлениям о загробной жизни, в историческом развитии легенды, обнаружился тем, что легенда мало по малу усвоила и провела в общество множество мифологических представлений, касавшихся загробной жизни, которыми на этот раз была богата классическая древность, – легенда приспособила их к христианским понятиям и в таком виде распространила . Что это так, достаточно указать один пример, конечно сравнительно поздний, но тем не менее вполне убедительный: Данте, несомненно строгий богослов-ортодоксал, вносит целые сцены из классической мифологии в свою „Божественную Комедию“, украшает картинами греко-римского ада и элизума христианские загробные страны, а в начале поэмы (Infern., Cant. II, ст. 25 – 33), кратко указывая свои главные поэтические источники, рядом с классической легендой о сошествии Энея в ад тотчас же упоминает о восхищении апостола Павла на третье небо, послужившее предметом особой специально-христианской церковной легенды (апокриф – Visio S. Pauli), которую вероятно в данном случае и разумел Данте .

Церковная легенда идет в одном ряду с классической, – обмен между ними разного рода подробностями был удобен и вместе с тем неизбежен, потому что легенда вообще неразборчива в пользовании различными источниками. Но кроме классического источника, средневековая легенда располагала данными иного рода, – это, как мы сказали, старые язычески-мифологические представления различных европейских народов – скандинавов, кельтов и т. д. Западно-европейское язычество имело довольно развитую религиозную систему (как напр. друидизм) и вполне разработанную мифологию (какова германо-скандинавская), в которой разного рода представления и мифы относительно загробного существования человека занимают видное и весьма широкое место. Народная песня (песни германских скальдов или ирландских бардов) хранила эти представления, питала ими народное чувство и фантазию и тем самым способствовала их необыкновенной живучести. не могло разом уничтожить их, вырвать с корнем из народного миросозерцания, да оно и не стремилось к этому или, вернее, не всегда противилось им, а в некоторых случаях даже пользовалось ими в целях миссионерских. Так легенда о св. Вольфраме рассказывает, что сатана в образе ангела света предстал пред герцогом Фризов Рутодом (Ruthod), который упорно противился принятию христианства (в начале VIII века), и показал ему во всем блеске царство блаженных, обещая отдать ему это царство, если только он не покинет веру своих отцов, – но это был ад, представленный с теми самыми чертами, в каких изображается в германской мифологии Walhala, германо-скандинавский рай, назначенный для принятия героев и великих полководцев, после их смерти . И вот, таким образом, старый языческий рай, со всеми его прелестями, для христианского миссионера – ад со всеми его соблазнами на земле и со всеми ужасами за гробом... При таком отношении к старым поэтически-мифологическим представлениям, последние очень легко попадали в разного рода произведения чисто христианской поэзии и сообщали им особую, своеобразную окраску. Фактов этого рода западно-европейские литературы представляют большое число, но мы укажем только некоторые. Так напр., англо-саксонский поэт Кэдмон (ум. в 680 г.) в поэме „о Создали мира“ описывает ад, как огненную пропасть, лишенную света – „наполненную огнем и мраком, всеистребляющим жаром и вселеденящим холодом“. В другой поэме того же Кэдмона –„Христос и сатана“, составленной под влиянием „Никодимовского Евангелия“ , сатана вспоминает о своем прежнем величии „в обители радостей, прекрасной и блестящей, и сравнивает с нею свое теперешнее положение, свое пребывание „во дворе змей“ (schlangenhofe), „среди ехидн и василисков“ (Ottern und Nattern), в вечной тьме, среди вечного шума и смятения. Драконы и другие чудовища страшного, исполинского вида охраняют доступ в его жилище . Bсе эти черты, какими здесь изображен ад, весьма живо напоминают германо-скандинавский Niflheim – ад, как он был изображаем в мифологии германо-скандинавского Севера , и в другом стихотворении того же Кэдмона „о Юдифи“ говорится, что когда Юдифь отрубила голову Олоферну, то он прямо низшол в Niflheim , – слово Niflheim, кроме того, часто многими из немецких и англо-саксонских церковных писателей употреблялось для названия ада . Проникновение или окраска христианских представлений в языческий цвет сравнительно очень долго держались на Западе и нисколько не смущали даже таких набожных людей, как напр. знаменитая шведская монахиня св. Бригитта (род. в 1303 г.): в ее знаменитых „Видениях“ снова встречаются такие же точно „древне-скандинавские отголоски“, как и в указанных произведениях англо-саксонского поэта VII века и у многих других западных писателей . Иногда происходило даже полное смешение языческих эсхатологических представлений с христианскими верованиями, и легенда почти совсем утрачивала свой христианский характер. Такова знаменитая „Песнь солнцу – Solar-lioth“, составляющая прибавление к „Старшей Эдде“ (Seamund’а Sigfusson’а, жив. в XI – XII в.), древне-скандинавской поэме, как известно, составленной под сильными влиянием христианских понятий . В „ Solar-ioth “ описывается явление умершего отца сыну во сне, подробно говорится о воздаяниях грешным и праведным, описываются тартар, сатана и его жилище – и на ряду с этим, с самого же начала упоминаются „врата Гелы“, ведущие в загробный мир, адские реки (Gjallar Straumar) и мост переброшенный чрез них, говорится о Норнах и их суде, о „дочерях Njörd"ы“ и т. д. . Конечно, в произведениях, подобных „Solar-lioth“, нельзя сказать, насколько в них отразилось влияние церковной легенды и даже было ли таковое, так как старое северное язычество имело много своих легенд-видений, – тем не менее, для истории верований в загробную жизнь, на-сколько они разработаны средневековой легендой, остается весьма характерным явлением это переплетение христианских понятий с древне-языческими, какое замечается в „Solar-lioth“. Оно обозначает собою тот особый приток мифологических данных, который на ряду с рассмотренным выше – древне-классическим – определял судьбу этой легенды, а вместе с тем вносил новые черты в общую сокровищницу средневековой западно-христианской мифологии. Но, далее, известны и такие случаи, когда старая языческая легенда или миф давали сюжеты или просто переделывались в церковную легенду: тут уже отношение языческого к христианскому прямое и более очевидное. Таковы – знаменитая легенда о св. Брандане и его спутниках и не менее знаменитая – о частилище св. Патрика, разработанная в целом ряде легенд, поверий, обрядов, имевших некогда не только народное, но вместе и церковное признание . Первая из этих легенд, при всем разнообразии ее фантастических подробностей, есть очевидная переделка, с привнесением некоторых христианских черт – переделка старой народной песни ирландских бардов, которые славились измышлением разного рода фантастических путешествий ; вторая пользуется старинным ирландским поверьем (имевшим в язычестве свой смысл) о заколдованных (у язычников – священных) пещерах и островах и создает на основании его целую, не менее фантастическую историю, которую вплетает в жизнеописание наиболее чтимого в Ирландии святого и в таком виде пускает поверье по всему Западу, не только завлекая этим любителей душеполезного чтения (а таковым был весь средневековой Запад), хроникёров н поэтов (Матфей Парижский – в хронике, Marie de France – в особой поэме, Кальдерон – в особой драме и др.), но, что гораздо важнее, находит полное доверие к себе и привлекает целые толпы пилигримов в далекую суровую Ирландию, к той таинственной пещере в графстве Donegal, в которую, по легенде, спускался св. Патрик, апостол и просветитель Ирландии (372 – 466), и в которой, как сообщала легенда, каждый благочестивый католик может лично узреть мучения грешных в чистилище, подвергшись предварительному искусу и выполнивши известного рода обряды …

§ III.

Развитие средневековой легенды определялось, кроме прямых церковных источников, с одной стороны, данными классической мифологии и литератур и с другой – остатками языческих поверий, легенд, мифов, и следовательно прямого отношения, тем более, определяющего влияния „Диалогов“ св. Григория на средневековую легенду (в качестве ее источника) не могло быть . Но в них именно есть одна подробность, связующая их с позднейшими средневековыми легендами, – это, правда, незначительная и может быть вовсе ненамеренная, но тем не менее довольно заметная „тенденциозность“, которая проглядывает в разных местах сообщаемых ими легенд, тенденциозность, дозволяющая напр. называть по именам некоторых лиц, встреченных визионерами во время их блужданий по загробному миру. Так о нечестивом короле готов Теодорихе, причинившем много бедствий Италии и в частности римской церкви, в „Диалогах“ сообщается, что после смерти он был ввергнут в жерло вулкана – в адскую пропасть, ввергнут теми лицами, которых он коварно умертвил –папою Иоанном и патрицием Симмахом. О Петре, старейшине церковного чина, умершем четыре года назад, говорится, что один воин, видевший его в загробной стране, нашол его скованным тяжолыми железами и повешенным вниз головою, тогда как, напротив, другой монах, отличавшейся святою жизнию – удостоился беспрепятственно перейти чрез адский мост в области рая. Такие же подробности сообщаются и относительно некоего Стефана – о борьбе за его душу ангелов с злыми духами, относительно Петра монаха, который видел в загробном мире некоторых знатных людей в адском огне. – Очевидно, в подробностях такого рода, как бы они ни были незначительно и ненамеренны со стороны их автора, легенда уклонялась от специальной области „видений“. Она начинает интересоваться лицами более или менее известными, более или менее близкими к современной эпохе, заявляет симпатии к одним, помещая их в стране блаженства за их святую жизнь и деятельность, п осуждает других, посылая их в ад за их нечестие и злодеяния. Древне-христианская церковная легенда не знала этих черт; ни в легендах Фиваидских отшельников, ни в житиях святых и видениях мучеников – нет их и не могло быть; тут один экстаз, восхищение умом и сердцем в горние страны, полное отречение от всего земного, исключающее всякие симпатии п антипатии к отдельными частным лицам, или же полное прощение всем, во имя общей христианской любви, что пи ожидало бы людей на том свете. Легенды св. Григория, как мы только –что указали, уже не таковы, а тем более, легенды позднейшие (после VI в.), которые в данном случае прямо к ним примыкают. В них указанная черта, чем далее, тем более и более развивалась, тенденциозность становится главным побуждением к созданию легенды, подчас делается прямым орудием, чтобы устрашить тех, кото хотело устрашить монашество, дать кому следовало надлежащий урок, внушение, или польстить тем, кому оно благоволило, а иногда под прикрытием легенды проводить такие или иные, но во всяком случае далеко не одни душеспасительные стремления. С другой стороны, из церковной легенды переходя в народную, равно как в произведшая различных средневековых поэтов, указанная черта –тенденциозность, стремление поучать легендой и делать внушения, скоро расширяется в целую сатиру, которая бичует всех без разбору, а подчас просто потешается на счет того же самого монашества, которое в своих легендах казнило адскими казнями всех, дерзавших несоглашаться с ним или указывать его уклонения от чистого идеала (всего чаще – от уставов) монашеской жизни. Тут было широкое поле для сатиры, и действительно сатира воспользовалась легендой, как подходящей формой, и придала ей особое, своеобразное значение.

Чтобы наши общие соображения не оказались голословными, обращаемся к фактам, имея в виду главными образом одну вышеуказанную черту в отношениях „,Диалогов“ св. Григория к средневековым западным легендам (конечно, полный обзор относящегося сюда материала мы не намерены делать, да он и ненужен для наших целей). Следя эту черту в церковных легендах, тотчас же встречаем „видения“ в роде видения о Теодорихе. Заметили, что и Григорий Турский рассказывает легенду о Теодорихе, пользуясь вероятно, как и Григорий В., одними и тем же источником – устной легендой или народным преданием. У того же Григория Турского (Hist. Franc. VIII, 5) есть другая не менее характерная легенда в том же роде – об известном короле из Меровингов, Хильперихе, который прославился жестокостью п бесчеловечием и был известен враждебным отношением к церкви и духовенству (Григорий Турский называет его „Нероном и Иродом своего времени“): легенда сообщает, что когда Хильперих был убит (в 584 г.), то его брат Гонтрам имел видение, в котором пред ним предстали три епископа и вместе с ними Хильперих, связанный по рукам и ногам. Двое из епископов говорили: „оставим его, пусть он будет свободен, когда исполнится назначенное ему наказание“, но третий резко возражал: „нет, пусть огонь пожрет его за все его злодеяния“! Спор продолжался, и вот Гонтрам увидел вдали медный котел, поставленный на огонь, ужаснулся и начал горько плакать, потому что в это время его брат был немилосердо увлечен к месту мучения, растерзан на части и ввергнуть в медный котел .... Из числа других легенд в том же роде более значительные – видение монаха Беттина (Wettin), легенда о короле Дагоберте, о Людовике „Железная Рука“, о Каpле Лысом и др. Монах Веттин, как сообщает (в Acta Sanct.) аббат того монастыря, в котором Веттин жил, впал в тяжолую болезнь и удостоился видения. Пред ним явились ангелы, взяли его с собою и повели „чрез высокие горы, показавшиеся ему мраморными“. Дальше он увидел огненную pекy, в которую были погружены целые толпы лиц духовных, между которыми Веттин узнал многих из числа знакомых ему лиц, и здесь же увидел императора Карла Великого, который был пожираем ядовитыми змеями. Веттин удивился, что такой великий император, опора и защита церкви, осужден на такие страшные мучения, но ему сказали, что император в своей частной жизни придерживался некоторых старых языческих обычаев, за что и должен теперь страдать, хотя его мучения – временные: он находится в чистилище .... Действительно, может показаться несколько странным – то осуждение великого императора, какое встречается в легенде Веттина: Карл Великий был любимцем народа и духовенства и сосредоточивал вокруг своего лица целый ряд прекраснейших поэтических сказаний (о его мнимом путешествии в святую землю, о борьбе с испанскими Маврами и т. дал.). Но есть другая легенда (XI в.), которая исправляет эту неловкость, освобождает великого императора от всяких укоров в таком или ином прегрешении и прямо помещает его в число избранных святых, – это – видение Турпина, епископа реймского, мнимого 6иoграфа Карла В. (Турпин ум. в 794 г., а Карл В. в 814). Легенда рассказывает , будто Турпин, находясь однажды на молитве, увидел целую толпу демонов, „с шумом и гиком“ направлявшихся за душою Карла Великого ; Турпин остановил их и велел, чтобы по возвращении назад они известили о случившемся с императором. Спустя не много времени, демоны возвращаются назад опечаленные и говорят, что они были несчастливы, потому что когда они прибыли в назначенное место, явился и архангел Михаил с своими легионами; тогда выступили вперед два человека Acephali (без голов) – Iacobus Galiciensis (испанский) и Dionisius de Francia, начали взвешивать добрые дела императора – его заботы об устроении и украшении церквей; добрые дела взяли перевес, и мы, говорят демоны, навсегда лишились его души... В легенде Веттина, между прочим, нельзя не обратить внимания на одну подробность, вообще довольно редкую в таких случаях и потому-то для нас имеющую некоторую особую важность: легенда сообщает, что Веттин во время болезни велел читать для него,Диалоги“ св. Григория, и вот после этого чтения он и имел видение“. С одной стороны, эта подробность делает понятным „Видение Веттина“ как явление психологическое: его больное воображение (если только его биограф-аббат верно передает то, что Веттин на самом деле мог видеть в болезненном экстазе) работало в томи именно направлении, какое давало чтение „Диалогов“, из готовых нитей сплетало новую ткань (легенда о Теодорихе у Григория Великого – и легенда о Карле В. у Веттина). С другой стороны, она показывает, как легко составлялись такие легенды и в каких нередко прямых отношениях (как увидим это и в последствии) они находились к своему древнейшему церковному источнику – легендам св. Григория. Это одно до некоторой степени может служить достаточным оправданием нашей попытки рассмотрения «Диалогов» св. Григория в связи с общим развитием средневековой легенды о загробной жизни. Но обратимся к другим легендам, однородным с только-что указанными. Такова легенда о Карле le Gros, короле французском: „Видение мук, показанных Карлу, о которых он сам рассказал“ , у хронографов под 884 и 888 годом . Повествуя о своем хождении по различным мучениям, Карл говорит, что в одном месте он видел епископов своего отца, мучимых страшными муками, и с ужасом спросил: за что они таки жестоко наказаны? Они отвечали: „увы! мы были епископами при твоем отце и нашей обязанностию было внушать мир и согласие, но мы сеяли раздоры и были виновниками великих несчастий, – за это мы и подверглись адским мучениям“! В другом, еще более страшном месте Карл увидел многих князей, своего отца и своих братьев: мы любили войны, говорили они с жалобным стоном, душегубство, грабежи, и вот теперь казнимся за свои преступления! Издали раздавался голос: большим – и большие мучения!... В этой легенде, как и в других, изложенных выше, составители легенд обращались к представителям высшей светской власти, угрожая адом и вечными муками, но тенденциозность этого рода еще очевиднее в тех случаях, когда легенда прямо осуждает одно какое-нибудь лицо и превозносит другое, или же направляет свои осуждения против какой-нибудь известной церковной партии. Таково „видение“ Бертольда (IX в.), сообщаемое Гинкмаром, епископом реймским, в особом официальном послании (и следовательно имевшее значение вполне убедительного документа) , в котором визионер осуждает епископа Еббона и всю партию, противную Гинкмару, на адские мучения и, напротив, самого Гинкмара помещает в число „избранных“, и вообще все видение таково, что древнейший пересказчик легенды (Фродоар) нашелся вынужденным заметить, что Гинкмар „там, где нужно было“ изложил „по своему“ легенду, сообщенную ему другими .... В других легендах тенденции политического характера (как в вышеприведенных) уступают место интересам и стремлениям церковно-общественного свойства: легенда осуждает современные пороки и недостатки различных классов общества, угрожает адом и своей угрозой поучает, – поучение, конечно, выходило не-совсем в христианском духе, но оно достигало своей цели в те века варварства и потому угрозы адскими казнями рано сделались общим местом средневековой проповеди и нравоучительной литературы. Легенд в этом роде было множество, – мы приведем только одну, находящуюся в письмах св. Бонифация (VIII в.) и сравнительно более раннюю. Однажды распространился слух, пишет св. Бонифаций, будто в монастыре Мильбурга воскрес мертвец. Св. Бонифаций хотел сам лично удостовериться в справедливости слуха, призвал визитера, который „в присутствии трех достопочтенных особ“ и рассказал, как во время болезни его душа отделилась от тела и как неожиданно он очутился в надземных сферах: „он хорошо различал землю, – издали она казалась как бы объятой пламенем а поместам «можно было рассмотреть, что все пространство между землею и высшими сферами наполнено душами людей, только что покинувших земную жизнь и отходящих „в дальний путь“. Лишь только эти души достигали известного места, они становились предметом спора между ангелами и демонами, причем злые духи всячески старались обмануть ангелов при взвешивании достоинств различных душ. „Пороки и добродетели выступали лично и принимали участие в споре“: Высокомерие, Леность, Расточительность и др. пороки открывали свое прошлое, потом „малые добродетели – parvae virtutes“, в числе их даже „Послушание и Пост“ являлись в лицах пред грозными судиями и требовали должного воздаяния... Ангелы защитили визитера от нападения адских полчищ и в подробностях показали ему места осуждения, а потом привели его в одно обворожительное местечко, где он встретил блестящее собрание людей изумительно прекрасных, которые издали делали ему знаки, чтобы он подошол к ним: здесь был рай, но он не мог проникнуть в него. Наконец, ангелы повелели ему возвратиться на землю я рассказать людям набожными все, что он видел во время своего странствования, и ничего не говорить тем, которые стали бы смеяться над его рассказами: insultanlibus narrare denegaret . Эта довольно наивная легенда заключает в себе все черты средневековых моралите: подобно моралите (особый род церковной драмы) она олицетворяет пороки и добродетели, показывает гибельную сторону первых и спасительность вторых, осуждает первые и своим осуждением, равно как превознесением добродетелей и достоинств человека, поучает людей. Вместе с тем, легенда св. Бонифация может служить кратким схематическим образцом длинного ряда подобных легенд: в ее неширокие рамки весьма удобно было вводить какие угодно подробности, можно было помещать целые картины из современной жизни. Выше мы уже делали ссылки на „Божественную Комедию“ Данте и на этот раз можем указать на нее же, как на такое произведете, в котором последняя из указанных нами особенностей средневековой легенды о загробных видениях выступает в полной рельефности и изобразительности, потому что действительно „поэтическая легенда“ великого флорентийца есть полная и изумительно верная картина всего общественного, интеллектуального, нравственного и религиозного состояния Италии и всей католической Европы в ХIII – XIV век., столько же поучительная для своего времени, как и для позднейших веков. Дальше в этом направлении легенда, разумеется, не пошла и не могла пойти, и разве второй Данте мог бы создать из нее что-нибудь новое в том же роде, превративши, подобно ему, слабое осуждение церковной легендой современных пороков и общественно-политических нестроений в громовую сатиру, произносящую грозный приговор целым векам общественно-политического и церковного развития европейских народов. В сфере церковной легенда не пошла далее фантастических, больше или меньше окрашенных „в современный цвет“ рассказов и картин, довольствуясь притом, большею частию, как и в приведенной легенде св. Бонифация, „безличным осуждением“ и детальной разрисовкой различных пороков и добродетелей, который трудно приурочить к какому-нибудь месту, времени или обществу, хотя при более точном и обстоятельном обследовании средневековых церковных легенд не трудно проследить в них, как и в средневековых мистериях и моралите (в данном случае однородных с легендой), – проследить в них черты живой современности, сколько бы ни были общи суждения и осуждения различных визионеров, сколько бы они ни старались убегать в туманную область мистики и аллегории . Особенно это заметно выступает на вид в средневековой проповеди , которая, как известно, весьма часто вводит в свой текст разного рода легенды, в том числе и эсхатологического характера. Церковные проповедники, по примеру лучших и знаменитейших представителей римской церкви (Петр Дамиан, св. Ансельм, св. Бернард, папа Григорий VII и мн. др.) , в своих проповедях часто приводят легенды – и старые из различных церковных сборников, приспособляя их в интересах большей убедительности к потребностям своего времени, и вновь составленные, имевшие прямой интерес современности. Легенда служит у них в качестве аполога, с тем различием, что все сообщаемое в таком апологе и для самого проповедника и для его набожных слушателей имело значение реального факта, „видение“ в образах и гаданиях переводилось в действительность и давало посылки для таких или иных моральных выводов и, разумеется, последние получали тем большую убедительность, чем более подтверждавший их аполог-легенда обнаруживала черты живой современности.

Конечно, в таких случаях, когда легенда вводилась в проповедь с назидательной целию, она нимало не уклонялась от однажды данного ей направления, служила тем самым целям, которые так же отчасти указаны легендой „Диалогов“ св. Григория – поучению, назиданию, заставляя людей во всей наготе созерцать дурные и хорошие стороны их земной жизни и деятельности и чрез это „как бы подготовляя людей ко вступлению в Царство Божие“, потому что, как говорил знаменитый средневековой богослов-мистик Бернард Клервосский, „кто хочет созерцать величие Божие, тот должен иметь чистое и непорочное сердце, а это всего лучше может быть достигнуто чрез размышление о суде Божием, ожидающем грешных“ .... И действительно, нельзя сказать, чтобы средневековая легенда, и в ее народном, и в церковном употреблении, не имела этого в виду: она наводила людей простых и набожных на размышление о вечности и заставляла созерцать суд Божий над земною жизнию, а тем самым, может быть, заставляла их и в земной жизни быть несколько сдержанными в своих чувствах и страстях , умерять крайние проявления грубой силы, присутствие которой в средние века весьма ощутительно давало себя знать и в семье и в обществе. Но если в таком виде легенда до некоторой степени служила церковно-миссионерским целям, то, вслед затем, эта же самая легенда начала получать назначение или приспособляться к достижению таких целей, которые уже не могли иметь в виду одно лишь душеспасительное назидание или церковное поучение. Таковы именно те западный церковный легенды, которые имели такое или иное отношение к учению о чистилище, об индульгенциях и т. под.... Римско-католическое учение о чистилище находило прямое подтверждение у Григория Великого , но и у него, как мы видели, оно подтверждается легендой; после Григория В., .в VIII веке, Беда Достопочтенный новыми легендами дает большую определенность и большую распространенность этому учению . Вероятно, так же в VIII веке появляются и первые легенды о чистилище св. Патрика, в IX веке (самом обильном легендами) чистилище уже становится популярным, легенды об нем разносятся по всей Европе, и затем, позднее число их и их распространенность увеличиваются, так как в это время „от девятого до шестнадцатого века, действительно, может быть ни одна доктрина, как говорит Алджер, не была столько центральной, устойчивой и влиятельной в церковном учении и в практике, не обсуждалась столь широко и не производила столь сильного впечатления на христиан – как доктрина о чистилище и страх пред чистилищным огнем“ . Приходские клирики, монахи, аббаты разных монастырей повсюду разносили чудесные сказания о видениях загробных мук, об освобождениях из чистилища по молитвам таких-то и таких-то святых, за столько-то и за столько месс, отправленных в какой-нибудь церкви или монастыре, при мощах какого-нибудь святого и т. дал. Уже в IX веке император Карл Великий жаловался, что „епископы и аббаты обирают легковерный народ, застращивая его адскими муками и обольщая надеждой царства небесного“ (suadendo de coeleslis regni beatitudine, comminando de aeterno supplicio inferni»). Торговля индульгенциями была в полном ходу, важнейшие монашеские ордена, как напр. францисканцев и доминиканцев, соперничая между собою в привлечении толпы или, что тоже, в обогащении своих монастырей, пускали в обращение легенды, которыми, между прочим, „со всею очевидностию“ доказывалось, что члены их именно ордена на том свете удостоятся занимать места выше всех прочих. Собор Базельский признал справедливым притязание францисканских монахов, что будто основатель и глава их ордена (Франциск д’Ассизи, знаменитый монах-мистик) ежегодно сходит в чистилище и уводить оттуда на небо души всех, принадлежащих к их ордену . Теже францисканцы утверждали, что достаточно войти в их церковь Notre-Dame des Agnes, близь Ассизи, „чтобы освободить душу из чистилища“ . Кармелиты заявляли, что Дева Мария являлась генералу их ордена Симеону Стокку и дала ему высокоторжественное обещание, что „все умирающие с кармелитским нарамником на своих плечах – будут несомненно освобождены от вечного осуждения“. Сами папы, допуская обширный торг индульгенциями, нередко открыто выступали на защиту разного рода легендарных выдумок относительно загробных видений (напр. папа Бенедикт XIV) ...

Какую же судьбу имела старая церковная легенда о загробной жизни, в виду такого, весьма нередко крайнего злоупотребления эсхатологической доктриной со стороны духовенства, особенно монахов? Понятно само собою, что в их руках церковная легенда получала важное значение, и в частности это значение должно было выпадать именно на долю легенд св. Григория, как в своем роде безусловно авторитетных и необыкновенно популярных, как таких, на которые часто делались ссылки и в частных монашеских беседах, и в проповедях к народу, в непосредственных сношениях с толпой и в церковных книгах. Легенды св. Григория переделывались или служили образцами для новых легенд, как и в вышеприведенных случаях. На этот раз, к разъяснению их судьбы могут служить из средневековой церковной литературы следующее два, довольно интересные памятника: „Liber visionum tum suarum, tum aliarura“, монаха XI в. Отлона и «Легенда на день поминовения усопших“ в „Legenda Aurea“ Иакова Воражине (ХIII в.) – первая составлена, как заявляет сам автор, „в подражание четвертой книге „Диалогов“ св. Григория“, вторая между прочим интересна в том отношении, что она предлагает довольно полное собрание различных эсхатологических представлений средних веков, с указанием главнейших легенд, причем имя св. Григория приводится несколько раз и несколько раз делаются прямые указания на его «Диалоги». Мы позволим себе войти в некоторые подробности и относительно „Книги Видений“ и относительно „Легенды“ Воражине.

Так воспроизводит или, вернее, переделывает монах XI в. легенды св. Григория, задавшись целию чисто поучительной, и мы можем видеть из его труда, как в самом деле удобно было, просто по одному желанию сообщить легенде такое или иное направление, вводить в нее самые разнородные вопросы, нимало, по-видимому, не отступая от древнейшего церковного источника и не опасаясь погрешить против церковной веры в загробное воздаяние. Эта сторона занимающего нас вопроса представляется еще яснее в указанной легенде Иакова Воражине. Вот эта легенда в кратком пересказе по французскому переводу Бруне (латинского текста «Legenda Aurea», изд. Grässe, у нас нет под руками) . „Поминовение усопших верных, говорится в легенде, установлено церковью для того, чтобы общими молитвами всех верующих послужить спасению тех усопших душ, которые лишены пособия частных молитв (по неимению родственников и друзей), и установлено по следующему поводу . Как сообщает Петр Дамиан, св. Одилон, аббат Клюньи, однажды узнал, что в Сицилии вблизи вулканов часто раздаются крики и завывания демонов, кричащих о том, что молитвами и раздаянием милостыни из их рук исхищаются души усопших людей, – узнавши это, он установил, чтобы во всех подведомственных ему монастырях совершалось, после праздника всех святых, поминовение усопших, и вся церковь приняла его установление ... Души тех, которые не удовлетворили правде Божией, говорится далее в легенде, на время подвергаются мучениям в особом месте, которое называется „Чистилищем“ и которое, по мнению одних ученых людей, находится будто бы подле ада, а по мнению других – в воздухе или „в жарком поясе“ (zone lorride), но где бы оно ни было, божественное правосудие назначает неодинаковые места наказания различным душам... Св. Григорий говорит, что души, отданные на мучение, заключены в темных, недоступных местах, но что умершие могут извещать живых о своих страданиях и просить их молитв, которыми можно ослабить и сократить их страданья“. Как бы в подтверждение этих общих мыслей о чистилище, Иаков Воражине приводит следующую легенду, довольно любопытную в некоторых отношениях, но вместе с тем и весьма странную: „Однажды осенью, говорит он, рыбаки вытащили в сетях кусок льда и отнесли его к епископу Теобальду, который в то время сильно болел ногами, но когда принесенный кусок льда приложили к его ногам, он тотчас же ощутил значительное облегчение. К изумленно, из куска льда послышался голос, который на вопрос епископа ответил: я душа, заключенная в этой ледяной темнице за мои грехи, но я могу получить свободу, если ты отслужишь для меня тридцать месс, последовательно одну за другою в течении тридцати дней, без перерыву“. Епископ исполнили просьбу несчастной души и когда уже прочитал половину назначенного числа месс, жители того города, в котором он находился, произвели междуусобную брань (по внушению дьявола), епископ призван был умиротворить враждующих, сложил с себя священные одежды и в этот день не успел уже отправить ни одной мессы. Нужно было начинать снова, но затем опять такой же перерыв, и когда наконец в третий раз он начал читать мессы, прочитал больше половины и готовился уже начать последнюю – его извещают, что город горит и его собственный дом в пламени: на этот раз епископ не поддался искушению, окончил мессу, и тогда кусок льда растаял, пожара как не бывало и вообще все случившееся оказалось злостным ухищрением дьявола“... Говоря дальше о возможности прямых общений между живым миром и людьми усопшими, автор тотчас же приводит новую легенду: „Известный философ Silo настоятельно просил одного из своих учеников, лежавшего при смерти, возвратиться к нему после смерти и рассказать, в каком подожении он будет находиться“. Ученик исполнил просьбу, явился к нему: „на его плечах была накинута мантия, снаружи вся исписанная различными надписями, а с внутренней стороны „как бы подбитая пламенем (etait comme doublé de flamme)“, и он сказал: „эта мания так тяжело давит меня, как будто целая башня опустилась на мое тело, – я осужден носить ее, потому что при жизни любил блистать тонкой игрой логической аргументации, а пламя, служащее подкладкой моей мании, жжет меня за то, что я любил одеваться в самые дорогие одежды“. Silo, таким образом, лично уверившись в тяжести наказаний, ожидающих грешников, покинул мир и удалился в монастырь.... „Бл. Августин, говорить далее Иаков Воражине, учит, что души подвергаются наказанию в тех местах, в которых они согрешили, а св. Григорий подтверждает это примером“: тотчас же и приводится, как примерь, легенда из „Диалогов“ Григория, но в подтверждение уже другой мысли – о необходимости заботиться об умерших их оставшимся родственникам и друзьям, – на ряду с легендами из „ Диалогов“ приводится легенда Петра Клюньи на тему о важности заупокойных месс и молитв за усопших, потом на ту же тему нисколько легенд тёмного и очевидно позднейшего происхождения (по характеру – совершенно баснословных), наконец легенда из пресловутого псевдо-Турпина, мнимого биографа Карла Великого, легенда на тему о том, что поручения умирающих непременно должны быть исполняемы, „из опасения, чтобы не случилось того, что случилось однажды“, говорит автор, и приводит легенду о похищении демонами души одного человека, не исполнившего просьбы рыцаря, убитого на войне... Мы воздерживаемся от передачи всех легенд, потому что и сделанных указаний достаточно, чтобы показать, какое значение получают легенды «Диалогов» Григория В. в числе прочих средневековых легенд, когда этим последним давалось известного рода тенденциозное направление, не стеснявшееся внесением в легенду самых невероятных, фантастических подробностей, и когда от старой церковной легенды, собственно говоря, оставалась одна лишь форма, дозволявшая усвоить ей такое или иное содержание. Но если и у церковных писателей старая церковная легенда получала такое применение, извращалась, становилась вульгарной и все более и более невероятной, то что же сказать о тех случаях, когда легендой пользовались в обращениях с толпой, с народом, пользовались люди, которым книги, в роде произведения монаха Отлона и легенд Воражине, приходились особенно по вкусу, которые знали наизусть десятки таких книг и которые, с другой стороны, вообще мало стеснялись чем бы то нибыло, лишь бы достигнуть своих целей? Ответь простой: указанные факты относительно доминиканцев, францисканцев и т. д. были в порядке вещей, – для их легенд имелись готовые образцы в книгах, у писателей в роде Отлона, Воражине и т. д., руководившихся в своей работе таким несомненно-авторитетным церковным источником, как „Диалоги“ . Но приэтом необходимо конечно иметь в виду, что легенда никогда не получила бы того применения, какое мы указали, ни в книге, ни в церковно-общественной практике, и никогда не удалось бы монахам с помощию легенд повелевать умами и приобретать богатства, если бы положение церкви в средние века не было столько „всесильным“ и если бы средневековое общество и государство не находились так много под давлением того общего невежества, которое легко верит всему, и под обаянием того щемящего страха, в виду различных общественных бедствий и нестроений, который легко создает привидения и заставляет людей трепетать за их настоящее и будущее. „Церковь, логическими тонкостями своих схоластических теологов, убедительным красноречием народных проповедников, безотчетным увлечением ее фанатических поклонников, торжественными заявлениями о ее бесчисленных чудесах, поразительными церемониями ее драматического ритуала, церковь внедряла идеи своей основной системы в умы, в сердца, в фантазии народа и держала всех в постоянном страхе“.... Вместе с тем, „сильный толчок, оживлявший и усиливавший эсхатологические представления тех веков – толчок, влияние которого долго не прекращалось – был дан страшным, эпидемическим ожиданием близкого конца мира, которое около 1000 года почти всюду преобладало в христианских землях. Случалось даже, что оффициальные хартии того времени начинались словами: „так как мир теперь близится к концу“.... Ожидание конца мира еще более усиливалось под влиянием невыразимых общественных бедствий – голода, моровой язвы, войн, суеверия. „Идея о конце мира, печальная, как печальна была вся земная жизнь, говорить Мишле, служила надеждой и ужасом средних веков. Посмотрите на эти старинные статуи десятого и одиннадцатого веков – немые, исхудалые, на их искривленные черты лица, с выражением живых страданий, соединенных с предсмертными конвульсиями, посмотрите, как они умоляют о наступлении той желанной, но вместе и той страшной минуты, когда последний день суда Господня освободить их от всех печалей и возвратит от ничтожества к бытию, из гроба к Богу“. „Средние века – века чудес, романтики, страха.... Повествования отшельников, чудеса в монашеских келиях, видения столпников, трепетное возбуждение, сопровождавшее крестовые походы и другие подобные влияния делали мир беспрерывным миражем. Извержения вулканов считались делом беспокойного ада, демоны были подле каждого человека, ночные привидения появлялись в каждом местечке. Гунны, при Аттиле опустошившие Южную Европу, считались в буквальном смысле детьми ада, вырвавшимися наружу из адской пропасти. Каждый метафизик находился в опасности прослыть за еретика, натур-философ – за мага. Вера в магию и колдовство была всеобщей“ ....

Вот в каких условиях церковно-общественной жизни средневековая церковная легенда получила то значение, какое мы указали, и если действительно были злоупотребления ею, то они являлись неизбежно, как дозволенный общественными настроением, как явления, вызванные общей средневековой культурой: легенда отвечала запросами времени, находила опору в теологии, была наконец слишком выгодна для того, чтобы могла оставаться в форме простого рассказа, душеспасительного и назидательного для людей набожных. Она могла быть и душеспасительной и полезной для духовенства в видах распространения таких или иных доктрин с тенденциями иногда не совсем похвального свойства. Такова, как мы видели, она была и на самом деле.

Такими образом, в результате предложенного нами обозрения средневековых легенд, их отношение к „Диалогам“ Григория Великого представляется в следующем виде: эсхатологические идеи св. Григория и его легенды в течении всех средних веков оставались в качестве авторитетного и весьма популярного источника, – средневековая легенда, обогащаясь в своем содержании заимствованиями из различных христианских и не христианских источников, по форме следует образцам, данным в „Диалогах“ св. Григория, развивает его идеи, проводит далее то поучительное и вместе тенденциозное направление, которое замечается уже в его легендах – то протестует против отдельных личностей и явлений враждебных церкви, против явлений церковно-общественной жизни, то поучает, назидает, то наконец приспособляется исключительно для распространения таких эсхатологических доктрин католической церкви, которые были выгодны для влияния и обогащения – выгодны для духовенства.

В заключение, позволим себе сообщить одну из церковно- славянских легенд, которая показывает, что и в древне-русской церковной литературе легенды „Диалогов Григория Великого до некоторой степени имели такое же влияние, как и в западноевропейской. В житии Пафнутия Боровского (ум. в 1478 г.), по рукописи Новгор. Соф. библиотеки, XVII века (V 1857 лист. 21 и след.), находится следующий рассказ.

Случился общий „мор“, во время которого одна „монахиня“ умерла и потом „помале возвратися“ рассказала, что она видела в загробном мире. В раю она встретила великого князя Иоанна Даниловича, умершего в 6849 г. (1345), потом, „изшед оттуду (из рая) и места мучения не дошед и виде одр и на нем пса лежаща одеяна шубою събольею. Она же вопроси водящего ея, глаголя: си что есть сиe. Он же рече: се есть щербетник агарянин милостивый добродетеленый, и неизреченныя ради его милостыни избави его от мукы; а яко не потщася стяжати истинную веру христианскую и не породися водою и духом, не достоин есть внити в рай, по господню словеси: кто не родится водою п духом не внидет в царствие небесное. Толико же бе милостив, всех искупуя от всякия беды и от долгу искупаше, и по ордам посыла и пленныя христианы искупуя пущаше, и неточию человеки, но и птица от уловивших искупуя пущаше. Показа же Господь по человеческому обучаю зловерия ради его в песием образе, милостыни же честное многоценною шубою объяви, его же покрываем избавление вечныя мукы назнаменова. Тамо убо неверных душа не в песием образе будут, ниже шубами покрываются, но яко же рех (sic) псом зловерие его объявив, шубою же честное (sic) милостыню. Виждь ми величество милости яко неверным помогает. Потом же веде ея в место мучения и многи виде тамо вмуках, их же сложиша по житию их и обретеся истина.... Виде тамо в огии человека велика суща в здешней славе, латынския веры суща, именем Витовта Краля, и мурина страшна стояща и емлюща клещами из огня златица, и в рот мечуща ему и глаголюще сице: насытися окаянне. И другаго человека, в сей жизни прозванием Петеля, иже у велика зело и славна человека любим быст и от таковы притча (sic) неправедно стяжа множество богатства: и того видя нага и огоревша яко главню и носящи обоими горстми златица и всем глаголаша: възмите, взмите И никто же рачаше взяти. И cия показана бысть человеческим обычаем, яко неправды ради и лихоимства и сребролюбия и немилосердия таково осуждение прия. Тамо бо осуждении не имут ни златиц, ни сребрениц и даем никто же требует их взяти, по показа Господь тех образом чесо ради осуждени быша, не точию тех, но и добродетели прилежащих телесным образом показует чесо ради спасени быша“ (Лист. 22 об. и 23).

„Приведен бе к реце огненней, а на другой стороне рекы место злачно и светло зело и различным садовием украшено; не могущу же ему прейти чудное то место, страшныя ради рекы и се внезапу преидоша нищих множество и пред ногами его начашася класти поряду, и сътворша яко мост чрез страшную ону реку. Он же прейде по них в чудное то место. Можаше бо и без мосту превести реку ону; пишет бо о Лазаре: несен ангелы на лоно Авраамле. Аще и пропасть бе велика промеж праведных и грешных и нетребова мосту на прешествие, но нашея ради ползы таковым показа осуждение грешным и спасение праведнаго.... Подобно тому и в беседах Григория Двоесловца писано: чрез реку огненну мост, а на нем искус; грешнии же в том искусе удержани бываху от бесов и в огненну реку пометаемы, а на той стороне реки тако же место чудно и всякими добротами украшено. Праведнии же неудержани бывают тем искусом, но многим дерзновением преходят чудное то место. И ина многа написано о праведных и грешных по человеческому обычаю показаемо“... (лист. 23).

В жизнеописании Benois St. Maur’a, у Иакова Воражине, находится следующей рассказ, иллюстрирующий это MECTO Диалогов в духе средневекового исскуства: час кончины Benois был открыт двум братъам (монахам), которые, находясь в отдельных кельях, одновременно увидели «лестницу, покрытую богатыми коврами и освещенную множеством светильников; лестница направлялась от кельи Бенуа к небу, в сторону востока, – затем появился человек, одетый в блестящее одеяние и возвестила им, что этим путем восходит на небо душа возлюбленного Божия». La Legende dorée, tom. 2 p. 60; cp. Migne, Dictionaire des Legendes du Christianisme, col. 271.

Omnes vero fratres qui aderant ex ore ejus exisse columbam viederunt, quae mox aperto tecto oratorii egressa, aspicientibus fratribus penetravit coelum. Cujus idcirco animam in columbae specie apparuisse credendum est, ut omnipotens Deus ex hac ipsa specie ostenderet quam simplici corde ei vir ille servisset (Cap. X, col. 336). Представление души, исходящей из тела, под видом отлетающей птицы (голубя или какой-либо другой) – весьма распространенное у различных народов; оно напр. было известно у Египтян: на египетских похоронных памятниках часто встречаются фигуры птпчек, вылетающих из уст мумии –см. Rouge, Ritual funer. plan. Ш, – на похоронных памятниках Этрусков, Греков и Римлян, затем въ древне-христанской живописи это один из обычных символов перехода души в вечность – см. Pitra, Spicileg. Solesm. t. II p. 384; cp. Фрикэн, Катакомбы и пр. 1877 г. вып. I стр. 58 и 60. Такъ же часто это представление встречается и въ хрнстианскихъ легендах: о св. Поликарпе существует предание (усвоенное легендой) что из костра, на котором он былъ сожжон, вылетел голубок; такое же предание о св. Евлалии, о св. Христине и т. д. См. Acta Sanct. regist. sub voce Columba, Legende dorée, passim; также, Paulin. Nolan. Epist. 10; Cl. Aur. Prudent. Peristeph. III, 161; 521; VI, 7 и мн. др. – Заметим, между прочим, что в поэтических преданиях славяийких народов голубок имеет точно такое же значение – служит символом души, отходящей в вечиость. См. Fridreich, Symbolik und Mythol. d. Natur, Würzb. 1839 стр. 558.

Ср. гл. ХII: умирающему епископу являются с сияющим лицом св. мученики Ювеналий и Элевферий, гл XIII и XVI: умирающей праведнице является сам Иисус Хр., – гл. XVII: является Матерь Б. и т.д. Мы позволим себе привести только следующий довольно любопытный пример из наших славянских рукописей: в «Сказании св. Пахомия о Среде и Пятнице» (Новг. Соф. библ. № 1444 л. 354 об., рук. XVIв.) говорится, что Пахомий встретил однажды похоронное шествие и позади гроба двух светозарных ангелов, которые сказали ему, что один из них – «ангел Среда», а другой – «Пятница», и что они провожают умершего, потому что он во время жизни соблюдал строжайший пост в среду и пятницу…

Ср. сар. XV: de transit Romulae ancillae Dei: при ее отходе необыкновенный блеск осветил келию, послышалось пение ангельских хоров, распространилось необыкновенное благоухание и пр. – Migne, col. 344 – 345; Greg. M. Homil.15. В «Люцидарие», представляющем род средневековой народной энциклопедии (приписывается Гонорию Отенскому XII в.) и, подобно легендам Воражине, также весьма популярном в средние века (был известен и в славянских переводах – см. первую часть «Люцидария» изд. Тихонравовым в «Лет. Рус. Литер.» Т. I, 1859г.), говорится почти буквально теми же словами, как и у Григория Великого : «ita cum Justus in extremis agit, angelus sui custos cum multitudine angelorum venit, et animam ejus sponsam Christi de cfrcere corporis tollit, et cum maximo dulcissimae melodiae cantu, et immense umine, ac svavissimo odore, ad celeste perducit palacium, in spiritualem paradisum.» Elucidarium sive Dial. De summa totius Christ. Theol., Migne, Patrol. Series latin. tom. 172 col. 1157. – В лицевой славянской рукописи XVII в. (Новг. Соф. библ. № 1430) об исходе души говорится: «возгласи же Михаил гласом велиим рече: Господи, что повелиши о душе сей, понеже не хощет изыти. Приидет же им (Михаилу и Гавриилу) глас глаголя: се посылаю Давида с гусльми и вся поющая, и изыдет с радостию, вы же не нудите сию. И се внезапу приидоша в дом неции краснии мужие, и начаша пение красное зело. И сия слышавши душа от радости изыдет истела и приидет на руце Михаилу. И поем же сию взыдоша на небеса радующеся» (к тексту приложено изображение Давида с гуслями, подле одра умирающего). Это место из нашей рукописи (ср. также Буслаев, Истор. Очер. Р. Нар. Слов. Т. II, стр. 152 – 153) отлично иллюстрирует приведенный рассказ св. Григория и может служить образчиком множества подобных же рассказов, как в наших славянских, так и в западных средневековых сборниках легенд, – на этот раз представления, а вместе с тем и поэтические образы были одни и те же у нас и на Западе.

«Mauri (греч. …) homines venerunt, qui me tollere volunt» (Cap. XVIII, col. 349). В другом месте «nigerrimi spiritus … черные духи» – cap. 38, col. 392. У древних церковных писателей нередко встречается представление злых духов в виде черных людей, эфиопов или мавров, – см. напр. Апокрифические Акты ап. Андрея, Migne, Dictionare des Apocriphes, t. II col. 78. В славянских рукописях оч. часто относительно умирающих говорится, что их окружили «Мурини страшнии»; мурини, очевидно, перевод греч. …, так как это выражение встречается в такой несомненно русской статье, автор которой пользовался греческим текстом «Диалогов» Григория В. – см. Новг. соф. библ. № 1357 л. 22, – другое равнозначащее с этим выражение в славянских рукописях – «человеки имущи лица паче смолы» – Новг. библ. № 1450 лист. 307. – О явлении умирающему злых духов и борьбе их с ангелами см. Migne, Dictionare des Apocriphes, t. II col. 623; Порфирьев, Апокр. сказан. о ветхозав. Лицах, Каз. 1873 г. стр. 294. Мысль о явлении умирающему злых духов встречается у древнейших отцов церкви, см. напр. Iust. Mart. Dialog. cum. Truphon. cap. 105 (Migne, Patrol. Series graeca, tom. VI, col. 721); Quaest. Et Respons. Ad orthodox., Quaest. 75 (Migne, ibid. col. 1317) и др. В «Люцидарие» об исходе души нечестивого опять говорится почти теми же словами, как у Григория Великого

Таким он представляется в знаменитой средневековой легенде «О св. Григорие и об императоре Трояне» (об освобождении его от вечных мучений по молитве св. Григория) – у Иоанна дьякона, Acta Sanct. lib. cit, cap. 5. В «Legenda Aurea» легенда о Трояне рассказана с большими подробностями – см. cap. 46. Недоверчивые баллиндисты делают следующее примечание к рассказу Иоанна дьякона: «Может быть св. Григорий видел картину, изображавшую Трояна и картиной был наведен на мысль об нем, может быть знал легенду об нем и увидел его во сне» и т. д., lib. cit. pag. 137. – Данте, следуя своему главному руководителю в богословии Фоме Аквинату (см. La-bitte, Etudes littéraires, t. I, p. 213), считал великой победой св. Григория – «sua gran vittoria» – спасете Трояна, и отводит последнему в своей «Божественной комедии» место в раю – см. Чисти., пес. 10 ст. 73 – 75, песн. 20 В церковной живописи этот рассказ также был весьма популярен. Wessley Iconographie и пр. стр. 211.

Христианство , дозволяли миссионерам «не касаться» многих народных языческих обрядов я поверий, или только придавать им xpиcтианский смысл: см. Gregor. Mag. Epistol. 76 lib. II (цитата приведена вполне у Maury, Fées du Moyen-Age, pag. 17, примеч., но в изд. Миня я не нашел этого места); ср. Augnst, Epistol. 155; Beda Venerabil. Histor. eccles. Angi. I, 30. Таким образом, то, что в недавнее время практиковалось римскими миссионерами (иезуитами) в Китае, давно уже было освящено примером и словом римских первосвященников.

См. недавнее сочинение Кондакова, «Истортя византийской миньятюры», отзыв о котором был сделан нами въ № 16 «Цсрк. В.» за 1877 год.

В виду этого, совершенно понятно то необыкновенно-глубокое чувство любви н идеальной преданности, с какою относился к Виргилию «величайший» из итальянских поэтов –Данте – «к своему, как он говорит, путеводителю, повелителю и наставнику: «tu duca, tu signore et tu maestro...», говорит он об нем в Infern., canto 2, ст. 140.

На основании известного места его Bucol. Eclog. IV, 4 – 9:

Ultima Cumsei venit jam carminis aetas;

Magnus ab integro sseclorum nascitur ordo.

Jam redit et virgo, redeunt saturnia regna:

Jam nova progenies coelo demittitur altro и up.

В церквах Мантуи (родина Виргилия) в средние века пели трогательный

гимнъ, в котором апостол Павел был представлен посетившим гробницу Виргилия в Неаполе и горько плакавшим о том, что слишком поздно для великого поэта-язычника он пришел с своею христианскою проповедью – Ozanam, Dante et la philosophie catholique au ХШ siècle (изд. 1845 г.) стр. 397.

Августин, 1ероним, Амвросий и т. д. до Исидора Севильского и средневековых схоластиков – см. Ad. Ebert, Geschichte der Christlich-lateinischen Literatur von ihren Anfängen и np. 1874 г. стр. 113; 120; 156; 191; 204; 330, 412; 453 – 457; 559 и др. – Без сомнения, если бы церковные писатели имели свой взгляд по этому вопросу, то едва ли возможно было напр. в VIII в. такое суждение о значении классической литературы для изучения христианского богословия, какое современники приписывают знаменитому немецкому императору Карлу В.: «literarum studia non Solum non negligere, говорив он, verum etiam humillima et Deo placita intentione ad hoc certatim discere, ut facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria penetrare...» H. Reuter, Geschichte d. religiös. Aufklärung im Mittelalt. 1875, стр. 6 и 264 (примечание 21).

Так напр. и легенда об Орфее давала сюжеты для западных народных баллад: ср. англо-саксонскую народную балладу «Orfeo and Herodys» у Wright"a; St. Patriks Purgatory, 1884 г. стр. 41– 45. Заметим, между прочим, что еще раньше Боэция некоторые западные церковные писатели пользовались аллегорическим толкованием древне-классических мифов: первые по времени труды в этом роде были произведения Фульгенция (конца V века), из числа которых особенно замечательны его толкования на Энеиду Виргилия («Virgiliana Continentia»), где он излагает в мистико-аллегорическом смысле главным образом шестую книгу Энеиды, касающуюся языческих загробных верований. В последствии, в средние века, мистико-аллегорическое толкование мифов сделалось общим у западных писателей, и Эберт справедливо замечает, что «таким способом (т.е. подобным обращением с мифами) античная мифология была спасена для средних веков» (Ebert, в указ. сочин. стр. 458), хотя без сомнения не мало было и других условий, способствовавших сохранению и распространению на западе мифологических преданий древности.

Вопрос этот очень обширен и мы касаемся его только стороной, а потому оставляем до другого раза многочисленные литературные факты, которыми подтверждается высказанная нами мысль. Из числа средневековых легенд можно было бы указать ъ этом случае – «Visio Tundali» (1149), существующее в особой латинской книжке и рассказанное у Викентия Бове: Specul. histor. lib. XXVI cap. 88 и сл., Видение Турсила (Thursill) XI в., в хронике Матфея Парижского под 1206 г. и мн. др. см. Wright, S. Patriks Purgatory, стр. 32 – 37; 41 – 45.

Озанам въ числе источников «Божественной комедии» отпечатал эту легенду в французской редакции ХIII века: «Vision de Saint Paul» – Dante et la Philosophie catholique, pag. 424 – 437. Авторы средневековых легенд нередко ссылаются на «Видение св. Павла», как на древнейший христианский

Григор Нарекаци

Книга скорбных песнопений

(перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян)

5 ... Роскошь узора и глубины сердца:

От редакции:

поэзия Григора Нарекаци

Данная вступительная статья к книге великого армянского инока "певца покаяния" Григора Нарекаци написана неправославным неверующим учёным С. Аверинцевым, называющим православных верующих "халкидонитами" и "диофизитами". Тем не менее, мы приводим эту статью ради содержащегося в ней доказательства того, что преподобный Григор Нарекаци не следовал еретической пагубе монофизитства, но пребывал в чистоте православной веры.Не страшись моих золотых риз, не пугайся блистания моих свечей,

Ибо они лишь покров над моей любовью, лишь щадящие руки над моей тайной.

Я выросла у древа позора, я упоена крепким вином слез,

Я жизнь из муки, я сила из муки, я слава из муки,

Приди к моей душе и знай, что ты пришел к себе.